- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Журналистика как предмет изучения

Входя в мир журналистики, важно прежде всего представить этот мир в его целостности и составляющих элементах, определить смысл, вложенный в понятие «журналистика».

Чтобы возможно более полно представить журналистику как важнейшее социальное явление, недостаточно обратиться только к еженедельной программе телевидения и радио или в киоск, где продают газеты и журналы.

Ведь огромное количество распространяемых по подписке и в розницу газет и журналов, совокупность многочасовых (и круглосуточных) программ телевидения и радиовещания, передаваемых по множеству каналов, — это только конечные продукты индустрии информации.

Но чтобы этот «продукт» попал к читателю (слушателю, зрителю), надо обеспечить согласованное и взаимоувязанное функционирование множества инфраструктур.

Прежде всего это информационные агентства, международные информационные сети, пресс-службы, рекламные и другие организации, снабжающие журналистику разнообразными материалами.

Выход печатных изданий, теле- и радиовещание, кибержурналистика обеспечиваются развитой системой технических служб (полиграфия, радиотелевизионная техника, Интернет, наземные и космические линии связи) с огромной армией работников.

Журналистика немыслима без служб «доставки» информации в аудиторию. Формированием и реализацией правовой базы, контрольной деятельностью и т.п. занимаются государственные органы (парламентские комитеты и комиссии, президентские и правительственные структуры, правоохранительные органы), важную роль играют объединения журналистов и т.д.

Необходима для журналистики и система научных учреждений и учебных центров.

В соответствии с нуждами общества журналистика быстро изменяется и количественно, и качественно. Конечно, в различных странах и регионах состояние журналистики неодинаково.

По давним расчетам ЮНЕСКО, на каждую тысячу населения должно в среднем приходиться 200–250 экз. газет, такое же количество телевизоров и радиоприемников (притом имеется в виду, что каждый номер газеты, телевизор или радиоприемник обслуживает в среднем 4–5 человек).

Все больше информации передается через структуры Интернета. Но следует иметь в виду, что в развитых странах этот «нормативы» информационного «обслуживания» многократно превзойдены, тогда как во многих развивающихся странах они еще остаются далекой перспективой.

Однако не все в мире печати, радио, телевидения относится к той журналистике, проблемами которой занимаются факультеты журналистики.

Ведь печать, радио, телевидение, Интернет используются и для специальных целей (служебная радиосвязь, промышленное и учебное телевидение, специальная информационная продукция, в том числе журналы, рассчитанные на специалистов различных областей науки, техники, бизнеса и т.д.).

Поэтому важно уточнить тот круг специфических явлений журналистики, законы которых рассматриваются в курсе и к которым обращается наука о журналистике. Естественно, замкнутые кабельные сети телевидения на промышленных предприятиях, в медицинских или других вузах (хотя для их обслуживания также нужны кадры) выходят за пределы внимания науки о журналистике.

То же относится и к специальным (производственным, техническим, научным, медицинским и т.п.) журналам, в которых нередко работают и профессиональные журналисты.

Бывают и пограничные явления, такие как массово-производственные журналы, образовательные программы радио и телевидения, деятельность в которых требует наряду со специальной серьезной собственно журналистской подготовки.

Главный водораздел между журналистикой как предметом изучения на факультетах журналистики и «другой», использующей форму и технику прессы, радио и телевидения, Интернета, журналистикой проходит там, где начинается различие массового и специального сознания.

Журналистская наука изучает «жизнь» тех изданий и программ, которые обращены к массовой (притом не только по количеству, но и по характеру) аудитории и которые затрагивают вопросы общественной жизни в широком и разнообразном спектре ее актуальных для массового сознания проблем и явлений.

В результате деятельности СМИ создается панорама текущей жизни общества, образ современности в связи с ее прошлым и «намеком» на будущее.

Это главное отличие неплохо передается через такие употребляемые словосочетания, как «средства массовой информации», «средства массовой коммуникации», «mass media», «средства массового общения» и др., хотя все острее встает вопрос о единстве и различиях этих понятий.

В качестве основного термина, описывающего предмет науки и преподавания, можно было бы принять любой из них.

Но предпочтительным кажется именно термин «журналистика» (фр. journal — «дневник», jour — «день»; лат. основа diurna — «поденный») как самый емкий из них и не имеющий многозначных толкований (таких как «информация», «пропаганда», «коммуникация», «общение») с уточняющей расшифровкой как часть системы средств массовой информации.

Следующим шагом в формировании представлений о предмете науки и преподавания является представление о журналистике как массово-информационной деятельности, в которую включена совокупность «действующих сил», чьи взаимоотношения и взаимовлияния в реальных условиях определяют и характер функционирования журналистики.

А зная характер функционирования журналистики, можно обратиться к внутренним законам ее деятельности.

Если рассматривать деятельность отдельного органа журналистики (например, газеты «Известия»), или совокупности СМИ определенного направления (например, прессы демократических сил России XIX века), или всей журналистики в определенный период (например, современной американской журналистики), то принципиальная схема функционирования будет одинаковой для всех возможных случаев, несмотря на то, что содержание и результаты деятельности журналистики различны.

Единство принципиальной схемы функционирования чрезвычайно важно для построения и освоения общих закономерностей журналистики, тогда как различия требуют специального анализа в рамках иных теоретических и исторических разделов науки о журналистике.

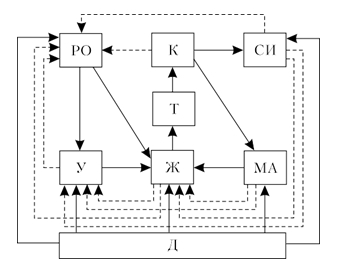

«Действующими силами» изучаемой системы являются:

- Учредитель (У) — государственные или общественные организации, профессиональные и творческие союзы, ассоциации и общества, группы граждан и отдельные лица, создающие газетные и журнальные предприятия, теле- и радиокомпании, продюсерские фирмы, агентства, пресс-службы, издательские фирмы и т.д., располагающие правами владельцев и/или руководителей соответствующих производителей и распространителей массово-информационных продуктов.

Кстати, существуют законодательные предположения о замене термина «учредитель» на «владелец», «вещатель». Деятельность У регламентируется законодательством.

Внутренние отношения в редакциях, агентствах, издательствах и др. определяются также и редакционными уставами, кодексами поведения персонала и иными документами.

- Руководящие органы (РО) — государственные институты, которые в соответствии с конституционными нормами уполномочены принимать, изменять, отменять различные акты (прежде всего законы), регламентирующие деятельность журналистики.

В силу своих политико- правовых функций РО правомочны определять права и обязанности всех участников массово-информационных процессов.

- Журналист (Ж) — штатные и внештатные работники редакций (от корреспондента и работника отдела писем до руководителя корреспондентской сети и главного редактора), которые ведут авторскую, редакторскую, организационную работу по сбору, обработке, компоновке массовой информации в номера газет и журналов, программы радио и телевидения, выпуски агентской информации и.т.д., реализуя редакционную (информационную) политику данного СМИ.

- Тексты (Т) — произведения журналистов, официальные документы, сообщения агентств, рекламные и другие информационные материалы, предназначенные для публикации, отобранные, отредактированные и скомпонованные в номера, программы, выпуски.

- Канал (К) — используемые журналистами средствами массовой информации (газеты, еженедельники, журналы, альманахи, бюллетени, программы радио и телевидения, сайты Интернета различных типов и уровней со сложной системой редакций, дирекций, отделов, корпунктов и т.д.), предназначенные для «доставки» журналистских «текстов» их адресатам.

- Массовая аудитория (МА) — та часть общества, на которую специально ориентировано определенное издание (или программа) и к которой оно постоянно обращено (расчетная аудитория) или которая действительно сформировалась вокруг данного издания и считает его «своим» (реальная аудитория), или которую можно привлечь дополнительно (потенциальная аудитория).

При этом многие представители аудитории в определенных ситуациях (когда пишут письма, звонят или приходят в редакцию, готовят для нее материалы, собирают информацию, консультируют журналистов и т.д.) выступают и в роли журналистов, которые точно так же в свою очередь оказываются аудиторией других средств массовой информации.

- Социальные институты (СИ) — государственные органы, хозяйственные, профсоюзные и другие организации, партии, союзы, ассоциации, даже отдельные лица, функционирующие в сфере распространения данного средства массовой информации и деятельность которых обсуждается в произведениях журналистов с целью принятия ими определенных решений.

Действительность при этом выступает источником сведений и конечным объектом воздействия журналистики.

Система функционирует на основе прямых и обратных связей (прямые обозначены сплошными линиями, а обратные — пунктирами).

Журналистика как функционирующая система и является предметом изучения и преподавания во всей совокупности журналистских дисциплин (теоретических, исторических, социологических).

На начальной стадии изучения журналистики важно увидеть принципиальные зависимости: РО формируют нормативную «среду», законодательную основу функционирования журналистики, определяющую ее положение в обществе, права и обязанности У и Ж, ответственность СИ, права МА; в соответствии со своим положением в системе и на основе законодательства Ж, руководствуясь утвержденным У редакционным уставом, формирует информационную (редакционную) политику издания (программы) и реализует ее через совокупность произведений с учетом запросов, интересов, пожеланий МА, нужд СИ и особенностей своего К.

Но чтобы действовать не вслепую, чтобы вносить коррективы в информационную политику, в деятельность редакции и отдельных работников, учредители и журналисты должны получать информацию о результатах своей деятельности по каналам обратной связи.

Так, анализируя поступившие письма и отклики на выступления СМИ, данные социологических исследований аудитории, в редакции ищут пути, которые позволят сделать соответствующий позиции редакции материал отвечающим интересам, стремлениям, уровню подготовки, жизненным позициям аудитории.

Только хорошо зная закономерности функционирования журналистики, можно сознательно и целеустремленно добиваться оптимизации, повышения эффективности деятельности газет и журналов, радио- и телевизионных программ.

И уже по раскрывающей процесс функционирования схеме можно определить основные «порождающие факторы» деятельности журналиста (или «факторы порождения текстов»). Журналист должен «учитывать» по меньшей мере пять факторов, причем ни один из них не является стоящим «выше» других.

Это информационная политика учредителя, запросы, интересы, потребности аудитории, характер отражаемых явлений действительности, особенности СМИ (как канала, передающего своеобразные тексты). К «порождающим факторам» относятся, конечно, и личностные особенности журналиста.

При этом именно ему надо решать множество творческих проблем (например, различия между информационной политикой СМИ и интересами аудитории могут поставить очень трудные задачи, но именно их решение — свидетельство о подготовленности и способностях журналиста).

Подводя итоги, можно сделать вывод:

Предметом курса «Введение в теорию журналистики» являются наиболее общие закономерности функционирования журналистики как специфического социального института, деятельность в рамках которого требует особых профессиональных знаний и навыков по созданию системы различных произведений для широкой совокупности каналов массовой информации различной социально-творческой направленности, каждый из которых ориентирован на «свою» аудиторию.

Журналистика — явление социальное и составляет важнейшую органическую часть социальной системы в целом. В этой связи особенно важно видеть внутренние связи всех социальных субъектов, задействованных в системе журналистики, с социальными институтами и группами.

Таким образом, понятие «журналистика» (и в этом отношении оно выгодно отличается от других синонимичных терминов типа «mass media») имеет очень широкое семантическое наполнение.

И входящему в ее мир — мир науки и практической деятельности — надо изучить этот предмет во всем богатстве его сторон и проявлений.

В их числе: журналистика как особый социальный институт (лат. institutum — «учреждение», «установление»), система различных учреждений, действующих на основе установлений Конституции и других законодательных актов.

Это — газетные, журнальные, книжные редакции, издательства, интернет-, теле- и радиоорганизации, агентства, пресс-центры и т.д. (учредителями которых также выступают различные институты).

Собственно журналистские институты не могут успешно выполнять свои функции без обслуживающих их учреждений (к ним относятся службы наземной и космической связи, организации, занимающиеся «доставкой» информации, полиграфические предприятия, кинофабрики и т.д.).

Учебное и научное обеспечение журналистики осуществляется университетами и другими учебно-научными центрами; журналистика как система видов деятельности, необходимых для нормального функционирования этого социального института.

Это и деятельность по созданию газет, журналов, теле- и радио- программ, по организации функционирования агентств, информационных служб и других институтов журналистики, по разработке и реализации информационной политики; и организаторская работа — создание коллективов, налаживание массовых связей и отношений с другими социальными институтами, проведение научных исследований, участие в подготовке кадров и т.д.; наконец, это и творческая деятельность по сбору и обработке информации, созданию произведений для газет, журналов, бюллетеней информации, теле- и радиопрограмм; журналистика как совокупность профессий, важных для обеспечения всех областей ее деятельности.

Помимо основных профессий — авторской (корреспондентской), редакторской, организаторской, — в современной журналистике все более важное место занимают специалисты по менеджменту, маркетингу, рекламе, инженерному обеспечению (в частности, инженеры связи, видеоинженеры, программисты и операторы ЭВМ и т.д.), для успешной деятельности которых также требуются профессионально-журналистские знания; журналистика как система произведений, для подготовки которых требуются работники разных профессий, обладающие специфическими знаниями, навыками, способностями.

Под системой произведений следует понимать не только журналистские произведения, подготовленные авторами, а затем скомпонованные редакционными работниками в номера газет и журналов, в программы телевидения и радио, в интернет-СМИ, в бюллетени агентств.

Важны также и разнообразные непубликуемые произведения журналистики (такие как концептуальные разработки, уставы редакций, программные сетки, сценарные и режиссерские планы), различные внутриредакционные материалы (планы работы, обзоры писем, сводки рекомендаций и т.д.), ответы на письма читателей, обращения в различные институты.

Журналистика как комплекс каналов передачи массовой информации, использующих различные средства коммуникации (печать, радио, телевидение, Интернет, мобильную телефонию) и образующих разнообразные типы изданий и программ (общенациональные и местные, общие и специализированные по аудитории, тематике, характеру социальной позиции, направленности, творческому облику и т.д.).

Эти каналы действуют в глобальном, национальном, региональном информационном пространстве. Журналистикой часто называют и совокупность учебных дисциплин, и особую отрасль науки.

Такое представление о журналистике как предмете изучения и преподавания носит абстрактный характер, так как журналистика в данном случае рассматривается как бы вне связи с социальными условиями и факторами ее функционирования в определенных конкретно-исторических условиях различных государств (с их политическим и экономическим устройством).

Конечно, при рассмотрении конкретных проблем (например, правовых основ деятельности журналистики или социальной позиции журналиста) крайне важно показать особенности функционирования журналистики в разных исторических и социально-экономических условиях общественной жизни.

Однако для общей характеристики журналистики следует отвлечься от конкретных форм ее функционирования «здесь и теперь», хотя, разумеется, в реальной жизни «журналистики вообще» нет и быть не может.

Статьи по теме

- Профессиональные организации журналистов

- Авторское право в журналистике

- Правовое положение журналиста

- Журналистская этика

- Гражданская ответственность журналиста

- Журналистская деонтология

- Творческие факторы эффективности

- Проблема эффективности как результативность контактов с аудиторией

- Действенность журналистики и пути ее повышения

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)