- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Законодательство в области охраны труда

Понятие «охрана труда» отражает основные направления функционирования системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Эта система включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия, которые (каждое в отдельности или в совокупности) направлены на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Поэтому нельзя отождествлять понятие «охрана туда» с техникой безопасности и гигиеной труда, которые являются всего лишь элементами охраны труда. Следовательно, охрана труда — это система, а условия труда, техника безопасности, производственная санитария являются ее ставляющими.

Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181-ФЗ, в дальнейшем Закон в редакции от 22.08.2004, хотя и не является актом прямого действия, тем не менее нормы, предусмотренные в нем, законодательно устанавливают права и гарантии работников на охрану труда, соблюдение которых обязательно для всех хозяйствующих субъектов. Эти установленные нормы обеспечивают единый на всей территории России порядок регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.

Законодательно закреплено, что действие законодательства об охране труда распространяется также на студентов и учащихся, проходящих производственную практику; военнослужащих, привлекаемых для работы на предприятиях; граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работы на предприятиях.

В Законе:

- определена ответственность работодателя, должностных лиц и работников за нарушение нормативных актов об охране труда;

- закреплены обязанности работодателей по обеспечению безопасных условий труда;

- определены сфера действия Закона и основные принципы государственной политики в области охраны труда на предприятии;

- предусмотрено предоставление работникам дополнительных льгот и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда;

- определены органы, организации и лица, осуществляющие общественный контроль за охраной труда;

- определена ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника трудовым увечьем;

- определена ответственность предприятия за невыполнение требований по созданию здоровых и безопасных условий труда;

- определены основные функции и ответственность органов государственного надзора и контроля;

- предусмотрена приостановка производственной деятельности предприятий или их закрытие за нарушения нормативных требований по охране труда.

В Законе в развернутом виде приведены некоторые нормы действующего трудового законодательства. В нем нашли отражение существующая практика охраны труда, а также нормы, подсказанные жизнью или заимствованные из опыта других стран.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда, предусмотренные ст. 4 Закона, определяют направление деятельности органов государственной и исполнительной власти Российской Федерации и республик в ее составе, а также объединений работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. Совместные действия этих органов и общественных организаций должны строиться на признании и обеспечении приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, т.е. должно выполняться условие — не прибыль любой ценой (как раньше — план любой ценой), а сохранение жизни и здоровья человека, занятого на производстве или в другой сфере деятельности.

Обеспечение прав работников на охрану труда и гарантий этих прав — главная цель Закона. Поэтому при рассмотрении вопросов о правомерности требований работника или защите его прав на охрану труда ст. 8 Закона необходимо рассматривать в контексте с другими статьями Закона, например со ст. 14, так как обеспечение прав работника — это основная обязанность работодателя и за ее исполнение он должен нести ответственность (ст. 24).

Согласно ст. 8 работник имеет право на рабочее место, защищенное от воздействия вредных производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму, профессиональное заболевание или снижение работоспособности; на возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; на получение достоверной информации от работодателя о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по его защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов; на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты; на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя.

Согласно ст. 14 Закона работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования; безопасность технологических процессов и применяемых в производстве сырья и материалов, а так же эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты; обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, режим труда и отдыха работников, установленный законодательством. Работодатель не должен допускать применения новых материалов, сырья, не прошедших специальную экспертизу их влияния на организм и здоровье человека, а если на предприятии производятся или применяются вредные вещества, то должны проводиться организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия, предотвращающие воздействие на работников этих веществ (ст. 21).

Согласно ст. 14 Закона работодатель в случаях, предусмотренных законодательством, обязан при поступлении работника на работу организовать и проводить предварительные медицинские осмотры, а также периодические медицинские осмотры в течение его трудовой деятельности.

При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья вследствие воздействия вредных или опасных производственных факторов работодатель на основании медицинского заключения (ст. 9) должен перевести его на другую работу.

Работник имеет право на профессиональную подготовку за счет средств работодателя в случае приостановки деятельности или закрытия предприятия, цеха, участка либо ликвидации рабочего места вследствие неудовлетворительных условий труда или в случае потери трудоспособности в связи с полученной травмой на производстве или профессиональным заболеванием; на отказ без каких-либо последствий для него от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности, а также на проведение на его рабочем месте инспектирования органами государственного надзора и контроля или общественного контроля условий и охраны труда и на обращение с жалобой в соответствующие органы государственной власти или в профсоюзные и другие уполномоченные работниками органы в связи с неудовлетворительными условиями охраны труда.

Все эти права гарантируются государством в лице органов за конодательной, исполнительной и судебной власти.

Вместе с тем работник обязан соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда; немедленно сообщать своему не посредственному руководителю о любом несчастном случае, про изошедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания (т.е. не утаивать то, что обнаружено при медицинском осмотре), о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей (ст. 15).

Согласно ст. 1 Закона государственное управление охраной труда должно осуществлять непосредственно Правительство РФ или по его поручению федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда и другими федеральными органами исполнительной власти.

В рамках государственного управления охраной труда Законом предусмотрено создание в министерствах и ведомствах Российской Федерации, а также в концернах, ассоциациях и других объединениях предприятий служб охраны труда. Причем законодательно установлено, что такие службы должны создаваться в обязательном порядке. Если они не создаются, то это следует расценивать как нарушение требований законодательства.

В каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, при численности работников более 100 человек создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. При численности работников менее 100 человек решение о введении службы охраны труда или должности специалиста по охране труда принимает работодатель с учетом специфики деятельности данной организации. Работодатель также может привлечь соответствующих специалистов на договорной основе (ст. 12).

Для управления охраной труда непосредственно ст. 8 Закона предусмотрено создание на предприятиях с численностью работников более 10 человек комитетов (комиссией), в состав которых на паритетной (равного представительства) основе входят представители работодателей, профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных органов, например от Совета трудового коллектива. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Финансирование этих мероприятий осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных программ улучшения условий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации.

Финансирование указанных мероприятий в организациях независимо от организационно-правовых форм (кроме федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,1% от суммы затрат на производство продукции, а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, — в размере не менее 0,7 % от суммы эксплуатационных расходов.

Правовое поле в области охраны труда состоит из четырех взаимосвязанных уровней правовых нормативов: единые, межотраслевые, отраслевые и нормативы предприятия.

Единые правовые нормативы включают в себя основные государственные документы, которые устанавливают фундаментальные принципы государства в области охраны труда: Конституция РФ (Основной Закон), Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 22.08.2004 № 181-ФЗ, Кодекс законов о труде РФ.

Межотраслевые правовые нормативы представляют собой государственные документы в области охраны труда, которые действуют без исключения во всех отраслях экономики, так как не имеют отраслевого признака. К ним относятся правила электробезопасности; правила безопасного проведения строительных и ремонтных работ; стандарты, входящие в систему стандартов безопасности труда (ССБТ); санитарные нормы и правила работы с отдельными опасными и вредными производственными факторами и др.

Отраслевые правовые нормативы определяют требования безопасности, являющиеся специфическими для той или иной отрасли экономики страны: правила безопасности в химической, металлургической, текстильной и других видах промышленности; правила безопасности в системе образования Российской Федерации и др. Эти правовые нормативы рассчитаны только на конкретную отрасль экономики и не имеют юридической силы в других отраслях.

Нормативами предприятия являются нормативные документы по охране труда (приказы, решения, инструкции по охране труда), действующие только на этом предприятии.

Отнесение указанных правовых нормативов к одному правовому полю подтверждает, что каждый из них имеет одинаковую правовую силу, т. е. требования безопасности труда, заложенные в инструкции по охране труда на рабочем месте предприятия, являются обязательными для работника и работодателя, наравне с выполнением требований статей Конституции РФ или разделов правил по охране труда отрасли. Нарушение положений любого правового норматива, входящего в правовое поле (от Конституции РФ до инструкции по охране труда), предполагает одинаковую форму ответственности.

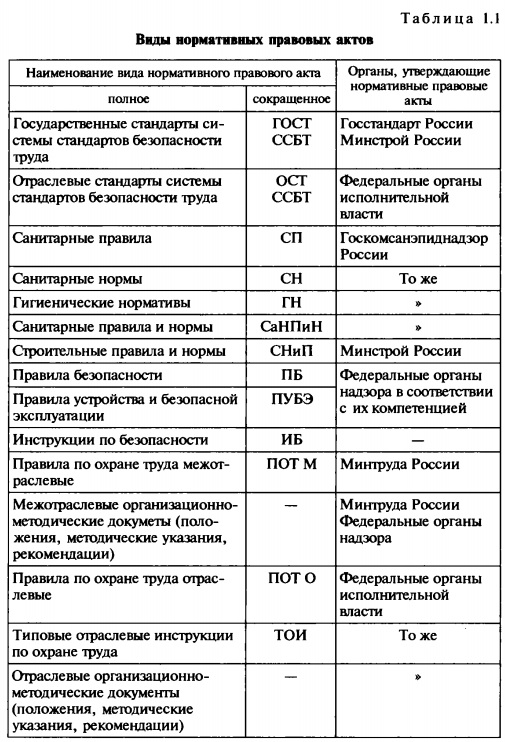

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.08.94 № 937 «О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российской Федерации» нормативные правовые акты по охране труда подразделяются на виды, представленные в табл. 1.1

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе государственных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, разрабатывают и утверждают соответствующие нормативные правовые акты по охране труда.

В настоящее время действует около 3 ООО нормативных правовых актов по охране труда. Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и утверждают стандарты организаций (СО) по охране труда, инструкции по охране труда (ИОТ) для работников и на отдельные виды работ на основе государственных нормативных правовых актов и соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работниками представительные органы имеют право принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов по охране труда.

Действующая система стандартов безопасности труда призвана решать задачи стандартизации требований безопасности труда и включения требований безопасности труда в стандарты и технические условия. По своей структуре ССБТ состоит из пяти подсистем стандартов, которым присвоены номера: 12.0; 12.1; 12.2; 12.3;12.4.

Организационно-методические стандарты (12.0). Эти стандарты устанавливают структуру, задачи, цели, терминологию в области безопасности труда, классификацию опасных и вредных производственных факторов, методы оценки безопасности труда.

Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов (12.1). Эти стандарты устанавливают вид, характер действия, предельно допустимые значения, методы контроля, требования безопасности при работе с вредными веществами. Они содержат также стандарты на общие требования по беспечению пожаро- и взрывобезопасности, электробезопасности, радиационной, вибрационной и биологической безопасности, а также требования к защите от шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных полей, вредных веществ, требования к освещению и воздушной среде.

Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию (12.2). В них определены требования безопасности к конструкции оборудования в целом и его компонентам в отдельности, а также методы контроля выполнения требований безопасности.

Стандарты требований безопасности к производственным процессам (12.3). Они включают в себя размещение оборудования и организацию рабочих мест, режимы работы технологического оборудования, требования к рабочим местам и режимам труда, системам управления, контроль за выполнением требований безопасности.

Стандарты на требования к средствам защиты работающих (12.4).Эти стандарты классифицируют средства защиты и устанавливают требования безопасности к эксплуатационным, конструктивным и гигиеническим показателям отдельных классов и видов защитных устройств, а также к методам их контроля и оценки защиты, включая требования к вспомогательным устройствам, защитным и предохранительным ограждениям, блокировке, сигнализации, надежности и прочности, средствам защиты рук, головы, органов дыхания и слуха и т.д.

Статьи по теме

- Экологическая экспертиза производственных предприятий

- Построение системы мониторинга окружающей среды

- Классификация систем мониторинга окружающей среды

- Расчет СЗЗ предприятия по воздействию вредных факторов на окружающую среду

- Требования, предъявляемые к санитарно-защитным зонам

- Роль безотходных и малоотходных технологий в процессе обращения с отходами

- Переработка отходов как средство защиты окружающей среды

- Классификация, паспортизация и сертификация отходов

- Основные понятия и определения. Характеристика и свойства отходов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)