- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Теоретические основы сегментирования доверительности рыночных отношений в геомаркетинговой системе

Основополагающий замысел авторской концепции доверительности рыночных отношений (ДРО) заключается в проектировании результативной практико-ориентированной модели геомарктеинговой системы и ее реализации на практике с целью достижения делового успеха.

В процессе проектирования определены: теоретико-методологические, нормативные и технологические основания концепции.

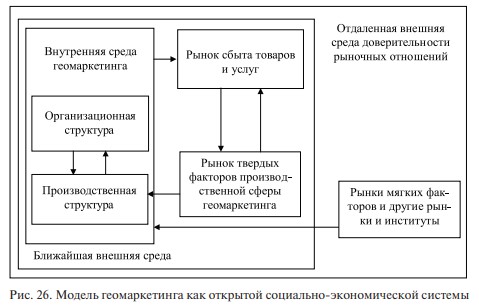

Концептуальная модель геомаркетинговой системы имеет вид (рис. 26). Рост ее стоимости как важнейшей целевой установки «определяющей подсистемы» во многом определяется взаимосвязью с ближайшей и отдаленной внешней средой по линии потребления твердых и мягких факторов геомаркетинговой деятельности.

И чем полнее эти факторы представлены в капитале и активах, тем точнее может быть определена стоимость (цена) бизнеса и создано более адекватное представление о его перспективах.

Отмеченное, прежде всего, касается нематериальных активов и капиталов – социального и интеллектуального.

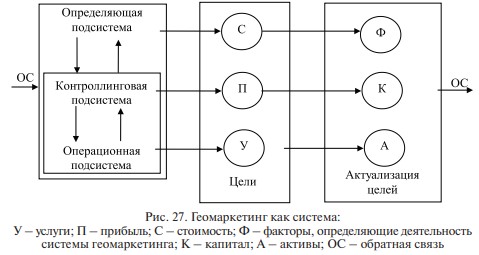

Открытость системы выражается в актуализации целей, представленных на рис. 27. Дадим некоторые комментарии по его содержанию (и прежде всего – подсистемам геомаркетинга).

Операционная подсистема. Она включает в себя все действия, в результате которых производятся услуги, предоставляемые организацией во внешнюю среду.

Другая подсистема – контроллинговая. Ее содержание определяется сложным трудом, связанным с получением информации об операционной подсистеме, ее анализом и принятием управленческих решений.

Последние, в свою очередь, определяются планированием и регулированием деятельности операционной подсистемы с целью получения предпринимательской прибыли.

Говоря иначе содержание контроллинговой подсистемы заключается в экономическом управлении геомаркетинговой деятельностью.

Главной задачей здесь является поиск и предложение идей, позволяющих фирме повысить её прибыль: «только контроль, основанный на сопоставлении запланированных показателей с фактическими, анализе причин отклонений, осуществление встречных мер по регулированию и накопление опыта для будущего планирования является настоящей предпринимательской деятельностью по управлению прибылью».Третья подсистема – определяющая. Она, как и предыдущая подсистема, «потребляет» информацию, а также (что самое важное) – «генерирует» стратегию и принципы действия. В данном случае речь уже идет о всеобщем труде.

Особенностью его является нацеленность на перспективу и реализацию основной (глобальной) цели геомаркетинга, связанной с повышением ее стоимости (С) или ценностной значимости.

Интересно

Данная цель определяется удовлетворением потребностей (У), и получением прибыли от геомаркетинговой деятельности (П). Она определяется также надежностью работы, под которой понимается бесперебойность предпринимательской деятельности в обозримой перспективе.

Определяющая подсистема – носитель «высочайшей» власти или, иначе, культуры доверия. Ее суть заключается не только в определении целей (явных и скрытых, определяемых коммерческой тайной). Прежде всего это ее психология, нацеленная на деловой успех.

Это выражение ценностей, которые воплощены в организационной структуре и в кадровой политике.

Хорошо работающие геомаркетинговые системы отличаются высоким уровнем культуры, который формируется определяющей подсистемой.

Основополагающими факторами при этом являются: четко поставленные цели, господствующие идеи и ценности, принятые стандарты и правила.

Основное предназначение определяющей подсистемы – повышение ценностной значимости или стоимости геомаркетинговой системы. Это обеспечивается ростом ее доходов, снижением риска (производственного, коммерческого, финансового), принятием верных управленческих решений, по самым различным (жизненно важным) вопросам.

«Управление компанией на основе ее стоимости поставлено основательно и разносторонне. Данные о том, как складывалось управление стоимостью компании в прошедшем финансовом году, сегодня уже завоевали полноправное место в системе публичной финансовой отчетности компаний и включаются отдельными разделами в годовые финансовые отчеты».

И далее: «действительно, в качестве основного критерия эффективности деятельности следует рассматривать не прибыль, а стоимость компании.

Дело в том, что прибыль является «бухгалтерским» показателем и зависит от применяемой в компании учетной политики (на размер прибыли, к примеру, влияет решение о создании того или иного резерва, хотя фактически создание резерва – это лишь проводка в учетных регистрах, не изменяющая финансового положения компании).Кроме того, прибыль является показателем, который определяется по итогам конкретных периодов (месяц, квартал, год), а значит, не учитывает эффект от управленческих решений, который ожидается в долгосрочной перспективе».

В табл. 5 названы факторы, влияющие на стоимость геомаркетинговой системы. Из расшифрования их сути следует, что данная стоимость определяются прибылью и услугами, оказываемыми контрагентами.

Актуализация названых выше целей (С, П и У) нами связывается, соответственно, с активами геомаркетинговой системы, ее капиталом и факторами предпринимательской деятельности (ПД). Данные факторы можно подразделить на «твердые» и «мягкие».

К последним мы относим:

- информацию;

- доверие как особый институт рыночной экономики;

- культуру ПД.

Саму предпринимательскую деятельность также нередко называют «фактором производства товаров и услуг». Эта деятельность сводит воедино все названые факторы и имеет «выход» на «жесткие и мягкие факторы управления». В их числе: лидерство, менеджмент, организационная и деловая культура.

Любые технологии и методы, отмечается в данной работе, относятся к «жестким», в то время как идеология управления инвестиционными ресурсами определяется ценностями геомаркетинговой системы и ее сотрудников, кадровой стратегией и политикой, относится к числу «мягких».

В совокупности все эти факторы представляют собой набор компетенций, которые обеспечивают конкурентное преимущество данного хозяйствующего субъекта.

Факторы обычно отличает от активов геомаркетинговой системы и ее капитала. И это естественно: трем видам целей, как уже отмечалось, соответствует своя актуализация в виде Ф, К и А (см. рис. 27).

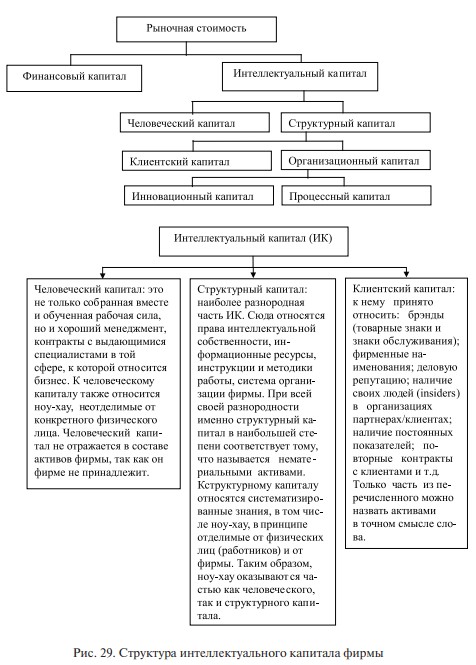

Л. Эдвинссон следующим образом представляет рыночную стоимость геомаркетинговой системы (рис. 28). Она определяется финансовым и интеллектуальным капиталом.

Последний, в свою очередь, можно подразделить на человеческий и структурный капитал (клиентский и организационный).

Клиентский капитал представляет собой ценность, заключенную в отношениях с клиентами, а организационный делится на:

- инновационный капитал, состоящий в основном из законных прав (патенты, лицензионные соглашения), идеей, торговых марок;

- процессный капитал, определяемый инфраструктурой компании (информационными технологиями и рабочими процессами).

Таким образом, структурный капитал – «это то, что остается в компании после окончания рабочего дня и ухода работников». В отличие от него «человеческий капитал рассматривается как компенсация и способности персонала компании».

Структурный капитал очень близок по содержанию к социальному. Этот вывод вытекает из классификации капитала А. В. Ланцман.

Интересно

Автор выделяет следующие его формы: экономический капитал, человеческий капитал и социальный капитал. Последний «находит свое проявление в установлении и поддержании особых отношений с другими хозяйственными агентами.

Эти отношения связанны с ожиданиями того, что другие агенты будут выполнять свои обязательства без применения санкций. В отличие от человеческого капитала социальный капитал не является атрибутом отдельного человека. Его основу формируют сети социальных связей.

На основе социальных сетей, которые часто имеют тенденцию к относительной замкнутости, складывается институциональная основа социального капитала – принадлежность к определенному социальному кругу или членство в группе. Социальный капитал подчиняется логике самовозрастания».

Этим же автором отмечается, что наиболее широко применяемыми измерителями социального капитала служат доверие и уровень вовлеченности и взаимодействия в вопросе внутригрупповой или социальной деятельности. В последнем случае речь идет о культурном контексте» данного капитала, в котором происходит оценка поведения или отношений.

Последний, по мнению А. Н. Козырева, включает в себя три вида капитала (рис. 29).

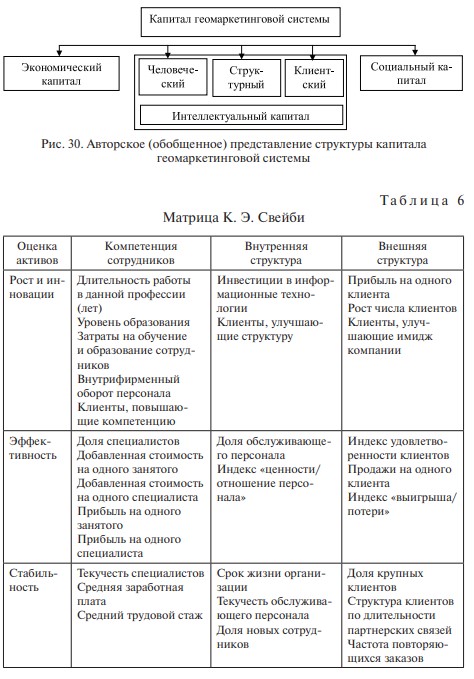

Обобщая, структуру капитала фирмы можно представить следующим образом (рис. 30). По большому счету он включает в себя экономический (включая финансовый) капитал, интеллектуальный капитал и социальный капитал.

Понятие капитал тесно связанно с понятием активов. Э. Брукинг, например, пишет: «Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения нематериальных активов, без которых компания теперь не может существовать».

Фирму при этом можно представить в виде суммы балансовой стоимости материальных (физических) и денежных активов и неосязаемой и (или) неизмеряемой составляющей капитала. Эту составляющую также иногда называют активом фирмы.

Неосязаемые активы могут продолжить свое существование в другой фирме. Особенностью незмеряемых активов является их существование только в рамках действующей фирмы.С позиций рассматриваемого нами вопроса интерес представляет модель активов хозяйствующих субъектов или матрица Н. Э. Свейби (табл. 6).

В число параметров этой модели входит рост инвестиций, эффективность и стабильность предпринимательской деятельности, осуществляемой фирмой. Нематериальные активы делятся на внутреннею и внешнюю структуру, компетенцию сотрудников (мысленные знания, способности, накопленный опыт, образование).

Из представленных данных следует, что многочисленными авторами делается попытка разработки показателей для перевода стратегии в конечные результаты. И делается это, прежде всего, за счет выявления разнообразных нематериальных активов и капиталов-интеллектуальных и социальных. Р. Капланом и Д. Нортоном, в частности, предлагается «сбалансированная система показателей».

В представленной модели выделено четыре составляющих:

- финансы;

- клиенты;

- внутренние бизнес-процессы;

- обучение и развитие персонала.

Три последних носят название «нефинансовых факторов роста стоимости» фирмы, связанных с интеллектуальным и социальным видами капитала. Авторами построена шкала структурированности их элементов, что очень важно с позиций практики оценки данной стоимости на соответствующем рынке.

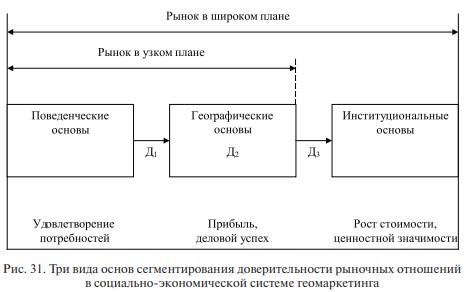

Приведем далее рис. 31, на котором представлены три вида основ сегментирования доверительности рыночных отношений в социально-экономической системе геомаркетинга. Она определены в процессе сущностного представления геомаркетинговой деятельности, описанной выше (в рамках предыдущего раздела работы).

Статьи по теме

- Концепция формирования и развития культуры управления трансакционными издержками корпоративной деятельности

- Оценка рейтингов трансакционных издержек и принятия решений по эмиссии ценных бумаг

- Трансакционные издержки на рынке мягких факторов корпоративной деятельности

- Трансакции как путь расширения сферы влияния экономического агента на результаты корпоративной деятельности

- Трансакционные издержки корпоративной организации как функция спроса на социально-экономические институты

- Культура управления трансакционными издержками корпоративной деятельности как объект институционального исследования

- Институциональная экономика принятия решений в сфере управления трансакционными издержками

- Роль доверительности рыночных отношений в экономике принятия решений

- Структурное представление экономического образа мышления лица, принимающего решения, по инновационному развитию корпоративной организации

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)