- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Свойства и ситуативная обусловленность устноречевой коммуникации

Устноречевая коммуникация характеризуется довольно слабой подготовленностью, необратимостью, автоматизмом в употреблении языковых средств и способов изложения информации. Задача устноречевой коммуникации – добиться того, чтобы в сознании слушателя возникла та информация, которую выражал говорящий. Если в сознании собеседников варианты решения задачи совпадут, информация будет воспринята и осмыслена одинаково. В противном случае ситуация осложнится: говорящий будет искать более удачную форму высказывания, а слушающий попытается точнее понять смысловое содержание.

Отвечая на вопрос «Кто участвует в коммуникации?», мы должны представить себе роли, которые выполняют собеседники в ситуациях общения. Роль инициатора общения (говорящего), как правило, связана с передачей информации. Роль слушателя заключается в восприятии, понимании информации и принятии решения о действиях. Намерения (мотивы, цели) инициаторов общения всегда обусловлены их социальной или профессиональной деятельностью. Ситуации действительности, в которых осуществляется вербальная коммуникация, организуются в зависимости от сферы общения. Ситуация (акт) речевой коммуникации характеризуется продуцированием высказывания, его восприятием и реактивным действием адресата (речевым или неречевым), демонстрирующим обратную связь.

Целевой аудиторией инициатора речи может быть любое число собеседников, связанных с ним общими коммуникативными намерениями. Итак, акты речевой коммуникации всегда обусловлены набором параметров, необходимых для их осуществления, а именно: сфера общения; ситуация общения; вид коммуникативного контакта; ролевые установки; характеристики участников общения; способы выражения (изложения) предметного содержания в говорении.

В любой ситуации общения говорение – слушание сопровождается рядом актов, усиливающих эффект взаимодействия:

- механические акты (приведение в действие речевого аппарата, произнесение звуков, складывающихся в слова);

- речемыслительные акты (информирование, предъявление задания, формулирование вопросов, ответов и т.д.);

- активизация обратной реакции, то есть, речевых действий слушателей.

Например, в ситуации инициативного говорения специалист, выполняющий профессиональные обязанности, отдает команды или докладывает, предупреждает, благодарит или порицает, предлагает новое решение проблемы, запрашивает информацию или дает установку на осуществление каких-либо неречевых действий. Специфика поведения говорящего, заключается, прежде всего, в знании свойств и качеств обсуждаемого предмета, в умении использовать свои знания и свой интеллект в частично подготовленном говорении, отражающем результаты мыслительной деятельности. Конечно, поведение коммуникантов зависит от условий, в которых разворачивается речевое общение: сферы общения, временной ситуации и коммуникативной ситуации, обусловленной ролями участников общения и другими характеристиками.

Каждый человек в процессе жизнедеятельности вовлекается (последовательно или одновременно) в различные сферы: бытовую, социокультурную, деловую, учебную, производственную, культовую и т.д. Профессионализм коммуникантов в каждой сфере связан со знанием ее предметной базы, используемого стиля речевой деятельности (разговорно-бытового, научного, публицистического, делового и т.д.). Все эти признаки характерны для каждой коммуникативной ситуации, разворачивающейся в той или иной сфере. Коммуникативный смысл взаимодействия, постигаемый собеседниками, выражается в отношении между целью речевого действия и его формой.

Типичную коммуникативную ситуацию можно представить, как модель контакта, в котором реализуются речевые (и неречевые) действия собеседников в их социально-коммуникативных и профессионально-коммуникативных ролях. Типичную ситуацию можно рассматривать как мотивационно-ориентировочную базу общения. В типичной ситуации наблюдается заданность обстоятельств действительности, отношений между собеседниками, мотивов и задач общения. Одним из основных компонентов общения в той или иной ситуации является коммуникативно-речевое побуждение (мотив) каждого коммуниканта. Вербальное содержание каждой коммуникативной ситуации представляет собой речевое (языковое) выражение системы, отражающей закономерность связей реальных предметов, явлений и процессов в речевом предъявлении. В речевой реализации каждой коммуникативной ситуации участвуют адресант (отправитель, производитель, инициатор речи) и адресат (получатель, реципиент, слушатель, аудитория слушателей).

Адресат в процессе коммуникации совершает ряд речевых действий реактивного характера, которые иногда подкрепляются неречевыми действиями (кивок головы, взгляд, движение, жест и т.д.). Налаженная обратная связь дает возможность инициатору общения интуитивно «подстроить» свою речь под адресную аудиторию. Адресат может находиться на ином информационном, интеллектуальном уровне по сравнению с адресантом, владеть большим или меньшим объемом средств выражения предметного содержания. Все это влияет на выбор жанра сообщения, отбор лексико-грамматических единиц.

Виды коммуникативных контактов (как устные, так и письменные) классифицируются по нескольким основаниям:

- по наличию субъектов коммуникации – межличностные, межгрупповые, публичные;

- по степени подготовленности – спонтанные, подготовленные, частично подготовленные;

- по условиям взаимодействия – непосредственные, опосредованные;

- по средствам коммуникации – основанные на потреблении интеллектуального содержания (чтение и слушание), производстве – потреблении речевых продуктов (письмо – чтение), на использовании технических средств, использовании вербальных средств общения в сочетании с невербальными;

- по результатам коммуникации: эффективные (достигшие цели и вызвавшие ответные действия), неэффективные (в которых отсутствовала обратная связь, реактивные действия собеседников).

Общение может характеризоваться также большей или меньшей непринужденностью в отношениях сторон, большей или меньшей уверенностью говорящего в наличии позитивной обратной связи. Непосредственная, спонтанная речь чаще наблюдается в бытовом общении. Профессиональное общение обычно базируется на конкретных источниках информации, меньше использует разговорно-обиходную лексику, отличается большей степенью ораторского искусства, соблюдением норм литературного языка.

Каждая коммуникативная ситуация в любой сфере общения – это процесс социально-речевого взаимодействия. Собеседники, заинтересованные в успехе взаимодействия, должны испытывать чувство эмпатии. Это значит, что каждый участник общения обязан осознавать не только собственные цели и задачи, но и потребности, целеустановки, психологические характеристики собеседника. Инициатору беседы следует продумать ее ход, чтобы максимально соблюдать интересы сторон, что будет способствовать установлению взаимопонимания.

Способы изложения содержания в комуникативных ситуациях соотносятся с конкретной сферой общения. Именно сфера (деловая, научная, бытовая и др.) диктует набор понятий, терминов, лексико-грамматических единств, являющихся объектами речевой деятельности. Кроме того, в каждой сфере приняты собственные смысловые единства, передающие цели общения, выражающие предметное содержание. Например, в деловой сфере мы часто используем такие смысловые единства: передать распоряжение, принять резолюцию, объявить благодарность, а в учебном общении: назвать предмет, перечислить свойства, классифицировать действия, сделать выводы и т.д. В учебном общении, реализующем функции научной речи, объектами речевых действий становятся явления, процессы, величины, термины, функции, понятия и др.

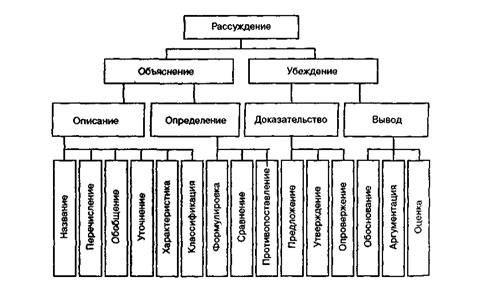

Объекты речевой коммуникации можно выделить и обобщить в любой сфере. Являясь содержательной основой речевой деятельности, они находят отражение в высказываниях, суждениях, текстах благодаря использованию говорящим определенных, соответствующих ситуации, теме разговора способов изложения предметного содержания. Человек, развивающий свои способности в говорении, совершенствует эти способы изложения, развивая их от простого к сложному, так как их реализация связана с усложнением всей содержательно-смысловой структуры высказывания. На рис. 1. представлена модель усложнения и обобщения способов изложения предметного содержания в учебной сфере общения.

Рист 1. Модель усложнения способов изложения предметного содержания в речевых ситуациях

В соответствии со схемой, соотнося смысловое предметное содержание порождаемого или воспринимаемого высказывания с мотивами и целями общения, с определенной речевой структурой, демонстрирующей реализацию объектов коммуникации разными способами изложения, мы более четко расставляем акценты в получаемой информации, яснее излагаем свои мысли, быстрее уясняем смысл услышанного.

Результаты обобщения способов высказывания и усложнения объектов изложения содержания можно представить в виде таких речевых произведений:

- повторение: услышанного текста, прочитанного текста, законспектированного ранее текста и т.д.;

- пересказ: с опорой на аудиовизуальные материалы, без опоры, с дополнением собственными выводами, точно воспроизводящий иноязычный текст;

- изложение: полное, подробное, близкое к тексту (услышанному, прочитанному), выборочное, сжатое;

- комментирование: ответа или реплики кого-либо, хода практических действий, результатов наблюдений и т.д.;

- сообщение: на практическом занятии, публичном выступлении, в ходе защиты проекта и т.д.

Умения говорения, способствующие реализации большего количества содержательно-смысловых схем речевых действий, отражают высокий уровень коммуникативной компетенции, которую мы оцениваем в плане ситуативного единства содержания и формы.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)