- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Семинар

Семинар в современной высшей школе является одним из основных видов практических занятий по гуманитарным и техническим наукам. Он предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания, развития у студентов культуры научного мышления.

Главная цель семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.

На семинарах решаются следующие педагогические задачи:

- развитие творческого профессионального мышления;

- формирование и развитие познавательной мотивации;

- формирование умения профессионального использование знаний в учебных условиях;

- овладение языком соответствующей науки;

- формирование навыков оперирования формулировками, понятиями, определениями;

- овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения.

В современной российской системе высшего образования специалисты выделяют три категории семинарских занятий:

- Просеминары – обычно проводятся на первом курсе, чтобы ознакомить студентов с методикой самостоятельного поиска тематической информации и техникой работы с первоисточниками, выработать навыки написания и обсуждения докладов и рефератов; на них углубленно прорабатываются центральные темы изучаемой дисциплины.

- Семинары – вводятся в учебный процесс со второго-третьего курса; на занятии студенты сочетают прослушивание сообщений одногруппников с собственными оценочными выступлениями, участвуют в дискуссии; предмет обсуждения – вопросы, важные для качественной профессиональной подготовки.

- Спецсеминары – начинаются на старших курсах; это настоящая школа коллективного мышления и творчества для молодых исследователей, занятых разработкой одной научной проблемы; часто на них обсуждаются смежные темы, не входящие в основную программу обучения, а в качестве докладчиков приглашаются крупные специалисты-практики.

Сегодня становятся особенно популярными онлайн-семинары, отличительной особенностью которых является то, что участники для обсуждения проблемы собираются в виртуальной аудитории.

Формы проведения семинаров:

- Диспут, дискуссия (проблемный семинар) – рассматриваются и защищаются различные точки зрения.

- Комментированное чтение первоисточников – развивает умение оценивать разные гипотезы, а также видеть в текстах (научных или художественных) фрагменты, нуждающиеся в пояснениях.

- Научно-практическая конференция – обычно проводится для подведения итогов изучения полного курса дисциплины.

- Круглый стол – студенты встречаются с учеными, общественными деятелями, представителями органов власти, чтобы из первых рук получить важную информацию, научиться анализировать, спорить и убеждать.

- Ситуационный анализ – разбор возможных обстоятельств, которые в будущем могут складываться в профессиональной деятельности; мастер-класс – их обычно проводят старшекурсники, чтобы поделиться опытом и знаниями, накопленными в ходе изучения определенных дисциплин; вопросно-ответный семинар – схож с коллоквиумом.

- Исследование – своего рода высший пилотаж: студенты заранее по отдельности готовятся к обсуждению одной или нескольких взаимосвязанных проблем, а поиск ответа на поставленные преподавателем вопросы проходит по технологиям мозгового штурма. Конкретная форма практического занятия зависит от выбора преподавателя, особенностей дисциплины и уровня подготовленности группы.

- Workshop (означает «мастерская» или «цех») – подразумевает активное участие каждого студента. Суть: преподаватель создаёт условия для проведения воркшопа, предоставляет исходные данные для анализа, материалы, точку отсчёта, но в процессе обучения активно не участвует. Студенты максимально вовлекаются в учебный процесс, экспериментируют, изучают тему на конкретных примерах, спорят, стараются прийти к компромиссу. Результат каждого зависит от степени его вовлечённости и слаженной командной работы.

- Pecha Kucha – способ презентации во время семинара, когда нужно успеть представить 20 слайдов за 20 секунд каждый (всего 6 минут 40 секунд). От этого презентация получается емкой, динамичной и по делу. Сначала формат активно использовался только в творческой сфере, в которой и был зарожден, а сегодня это один из способов проведения семинарских занятий в вузе.

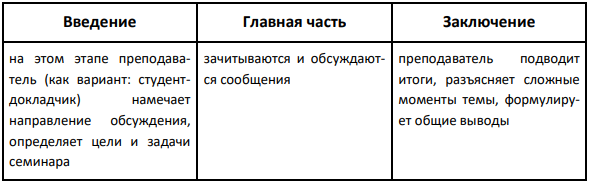

Традиционная схема построения семинарского занятия

Вместе с темой преподаватели заранее информируют студентов, в каком формате будет проводиться занятие, и сообщают, каким именно образом ожидают получить ответы на поставленные вопросы: в виде реферата, презентации, рецензии, отчета, доклада и т. д. Соответственно, направление приготовлений должно вписываться в заданные рамки.

- Порядок подготовки к семинару:

- ознакомление с темой;

- прочтение методических рекомендаций;

- поиск информации (даже если заблаговременно были предоставлены тексты сообщений, которые будут обсуждаться, – на семинаре отмолчаться не получится: нужно аргументированно высказаться за или против предложенных идей, тезисов, теорий);

- написание краткого конспекта или доклада, который займет примерно 5–7 минут;

- формулирование вопросов, которые возникли в ходе изучения материала и требуют обсуждения с преподавателем.

Для подготовки можно использовать учебную литературу, лекции, научные статьи, материалы авторитетных интернет-источников.

Семинары – это не просто способ контроля успеваемости, такие занятия эффективно развивают творческую самостоятельность студентов вузов, формируют устойчивый интерес к исследовательской деятельности. Еще один большой плюс – на практике осваивается методика научной работы, приобретаются навыки ведения аргументированной дискуссии.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)