- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Процесс принятия управленческого решения в условиях риска

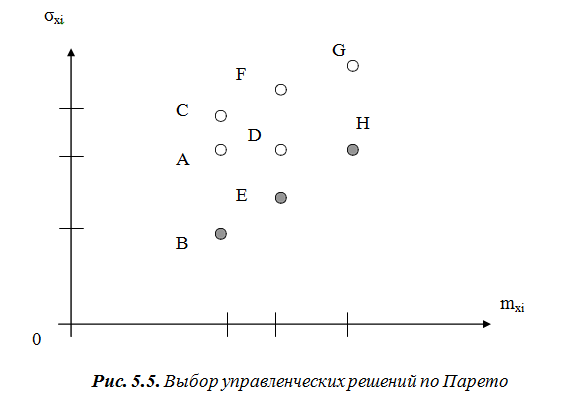

Вначале рассмотрим пример процедуры выбора решений по Парето. Допустим, мы имеем несколько проектов (например, 8), каждый из которых имеет свою пару значений σ хi ; m xi (i=1,2,…,8). Эти значения изображены точками в координатах σ хi ; m xi на рис. 5.5 (точки A, B, C, D, E, F, G, H).

Интересно

Совокупность точек A, B, C, D, E, F, G и H – множество допустимых решений. Как выбрать приемлемое решение? Из рассмотрения точек А, В, С очевидно, что наилучшим из них является решение В – у него при равных средних наименьшее среднее квадратическое отклонение. Иначе говоря, решение В является «доминирующим» над решениями А и тем более С. Также очевидно, что решение Е доминирует над решениями D и F, а решение Н – над решением G.

Процесс выбора доминирующих решений из множества допустимых называется выбором решений по Парето. Полученное подмножество доминирующих решений называется «паретовскими» решениями. Для нашего примера это решения В, Е и Н. Далее стоит вопрос: какое же решение лучше из решений В, Е и Н? Здесь все уже зависит от лица, принимающего решение (ЛПР). Если ЛПР склонен к риску, то он выберет проект Н, который обеспечивает ему наибольшую среднюю прибыль. Более осторожный руководитель выберет проект В (средняя прибыль у него меньше, однако риск (σ) – тоже меньше). Другим способом выбора лучшего варианта на этой стадии принятия решения может быть оценка коэффициентов вариации решений В, Е и Н (по формуле (12)): наилучшим будет то решение, у которого этот показатель окажется меньше.

Рассмотрим наиболее характерные определения понятия «управление рисками». На сегодняшний день нет единого определения понятия «управление рисками». Здесь, на наш взгляд, две причины. Во-первых, сама наука «управление рисками» (некоторые авторы называют ее «рискологией») пока еще не сформировалась. Во-вторых, сказывается предметно-ориентированный фактор, когда специалисты из различных областей деятельности дают собственные определения этому понятию.

Наиболее удачными определениями, на наш взгляд, являются следующие:

- управление рисками (УР) – процесс принятия решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями;

- управление рисками – совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий;

- управление рисками – систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением таможенных процедур и таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации.

Здесь важно подчеркнуть, что управление рисками – это непрерывный процесс, являющийся частью общего процесса управления системой (организацией, предприятием, фирмой и т.д.). Очевидно, что эффективность такого процесса может быть обеспечена созданием системы управления рисками, включающей в себя компоненты методического, информационного, технического, программного, кадрового и др. обеспечения. Основная цель управления рисками (рискменеджмента) заключается в обеспечении максимальной эффективности управления хозяйственной организации в целом. Эту эффективность можно определить по формуле:

ЭУР = СВ/З,

- где ЭУР – эффективность управления рисками;

- СВ – совокупная выгода, полученная в результате управления рисками;

- З – затраты, понесенные в результате осуществление мероприятий по управлению рисками.

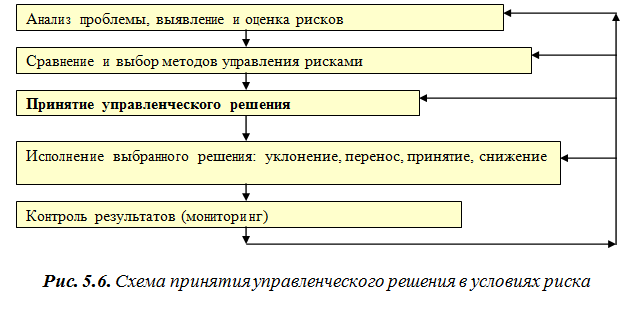

Для таможенных органов эта формулу можно применить, если величины СВ и З будут представлены в одних единицах. Процесс принятия управленческого решения в условиях риска иллюстрируется блок-схемой, приведенной на рисунке 5.6. Как видно из схемы, процесс управления объектом через риски состоит из пяти основных этапов.

Этап 1. Анализ проблемы, выявление и оценка рисков. На этом этапе изучается проблема, возникающая в процессе деятельности должностного лица таможенного органа, таможенного поста, отдела таможни, таможни, отдела РТУ, РТУ, Управления ЦА ФТС России или ФТС России в целом – системы управления. Составляется содержательное описание деятельности со сбором различного рода данных (табличных, графических, статистических и т.д.), формулируются цели и задачи.

Составляется перечень важнейших задач (функций) – целенаправленных действий и сопутствующих им нежелательных событий – рисков с их идентификацией и, по возможности, сбором информации по всем составляющим структуры каждого из них – (Рr, Vr). Из основных функций, составляющих триаду управления (планирование, организация, регулирование), на этом этапе более всего реализуется функция планирования. Рассмотрим содержание каждого из этапов подробнее.

Этап 2. Сравнение и выбор методов управления рисками. Этот этап предполагает построение различного рода математических моделей целенаправленных действий. Эти модели должны быть отражением действующих экономических законов, законов сохранения и положений различных теорий (вероятностей, полезности, принятия решений, игр и др.).

В практике деятельности таможенных органов основным источником получения таких моделей являются временные ряды различных показателей. Такими показателями могут быть объемы импорта и экспорта, количество оформленных ГТД, количество нарушений таможенных правил, суммы таможенных платежей, переводимых на счет Федерального бюджета, и др. Следует ожидать, что многие из этих рядов данных будут иметь типичные законы распределения (нормальный, равномерный, показательный и др.).

Этап завершается получением оценок рисков при различных методах его анализа. Этот этап можно назвать этапом количественного анализа рисков. Из основных функций, составляющих триаду управления, на этом этапе более всего реализуется функция организации.

Этап 3. Принятие решений. Это самый ответственный этап, на котором ЛПР выбирает одно из возможных решений, теоретическое обоснование которых получено на предыдущем этапе. Например, для инспектора таможенного поста набор этих решений ограничен двенадцатью формами таможенного контроля.

Наиболее известными методами управления рисками в экономике считаются:

- уклонение (отказ) от риска;

- снижение риска;

- «передача» риска;

- принятие риска.

Очевидно, что такой метод, как уклонение (или отказ) от риска для должностного лица или таможенного органа любого ранга невозможен в силу их природы существования: таможенный орган – контролирующий орган, наделенный исключительными полномочиями в принятии решений. Методы снижения, передачи и принятия риска присутствуют всегда и, как правило, вместе.

Например, при таможенном оформлении и контроле товаров и транспортных средств между этими методами почти не существует четких границ. Конечно, инспектор таможенного поста при принятии решения руководствуется профилями рисков. В этом случае инспектор для снижения риска использует эффективный аппарат системы управления рисками. Но большая часть ситуаций, по которым надо принимать решения, не описываются этими профилями.

Здесь инспектор либо принимает риск на себя (принятие риска), либо обращается к помощи отделов таможни по различным направлениям анализа риска (например, отдел контроля таможенной стоимости, отдел валютного контроля и т.д.). Последний вариант управления являет собой метод распределения (диверсификации) риска. Из основных функций, составляющих триаду управления, на этом этапе более всего реализуется функция регулирования.

Этап 4. Исполнение выбранного решения. На этом этапе решение, принятое субъектом управления, должно быть быстро и четко исполнено объектом управления. Время реализации этого этапа – одно из слагаемых «revolvetime». Ранее отмечалось: чем меньше это время, тем выше качество управления. Замечено, что при таможенном оформлении задержка одной товарной партии на одни сутки влечет потери для государства в несколько миллионов рублей. На этом этапе основными источниками риска являются несовершенство инфраструктуры таможенного органа, средств технического контроля (например, отсутствие или недостаток ИДК), низкая квалификация и недисциплинированность персонала. Из основных функций, составляющих триаду управления, на этом этапе более всего реализуется функция регулирования.

Этап 5. Контроль результатов (мониторинг). Процесс управления рисками предполагает непрерывное отслеживание результатов принятых решений и выработку корректирующих решений. Здесь существенное значение имеет фактор времени. Информация от реализации принятых решений должна быть немедленно принята к сведению соответствующими службами по управлению рисками и по каналам обратной связи передана на соответствующие этапы схемы управления. Именно наличие такой обратной связи делает управление эффективным.

Статьи по теме

- Теоретические предпосылки управления таможенными органами с учетом рисков

- Теоретические положения процессного подхода в деятельности таможенных органов

- Процессный подход к принятию решений в центральном аппарате ФТС России

- Методы оценки риска и его пороговых значений

- Управление деятельностью таможенных органов с учетом рисков

- Функциональный подход к управлению деятельностью таможенных органов

- Разработка механизма активизации персонала в таможенных органах

- Регистрация несоответствий

- Организация управления, структура, направления деятельности, задачи и функции таможни

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)