- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Понятие психической саморегуляции

Психическая саморегуляция (ПСР) — это воздействие человека на себя с помощью слов и образов в целях управления своей деятельностью, своим психическим состоянием и развитием своих свойств, умений и навыков.

Функционирование человека как сложноорганизованной живой системы обеспечивают три уровня регуляции: гуморальная, нервная и психическая.

Эти уровни образуют единую целостную систему саморегуляции, в которой ПСР занимает ведущее положение.

Основными составляющими ПСР являются:

- отражение окружающей действительности и самого носителя психики;

- моделирование деятельности, поведения, состояния, развития и др.

Процесс ПСР характеризуется наличием целей, средств и результатов.

Цели ПСР — это образы предвосхищаемых результатов любого вида деятельности или общения, а также образы желаемого состояния и поведения в той или иной ситуации.

Посредством образов и высказываний стимулируется проявление определенных эмоций и волевых усилий. Например, желая успокоиться и отключиться от неприятной ситуации, человек представляет себя в спокойной обстановке, на отдыхе на берегу красивого озера и т. п. А стремясь доделать до конца тяжелую работу, будучи уже уставшим, внушает себе: «Надо!», «Терпи!», «Ты можешь!» и представляет себе, как он будет радоваться после окончания этой работы.

Результатами ПСР являются:

- итоги реализации деятельности и общения (например, решил задачу, переплыл реку, познакомился, уладил конфликт и др.);

- параметры психического состояния (эмоциональный фон, напряжение, собранность и др.);

- развитие психических процессов и свойств (повышение устойчивости внимания, креативности мышления, настойчивости, выдержки и др.), а также новообразования психического развития (абстрактно-логическое мышление, рефлексия и др.).

Цели и результаты психической саморегуляции могут быть ситуативными — оптимизация актуального состояния и отдаленными — формирование качеств и навыков.

К.А. Абульханова-Славская (1982) выделяет следующие уровни психической саморегуляции:

- регуляция психических процессов;

- регуляция действий с помощью этих психических процессов;

- регуляция обстоятельств жизни посредством этих действий;

- управление собой в процессе изменения этих обстоятельств.

Как видно из данного перечня, каждый последующий уровень включает в себя предыдущий, а все уровни образуют целостную иерархическую систему ПСР.

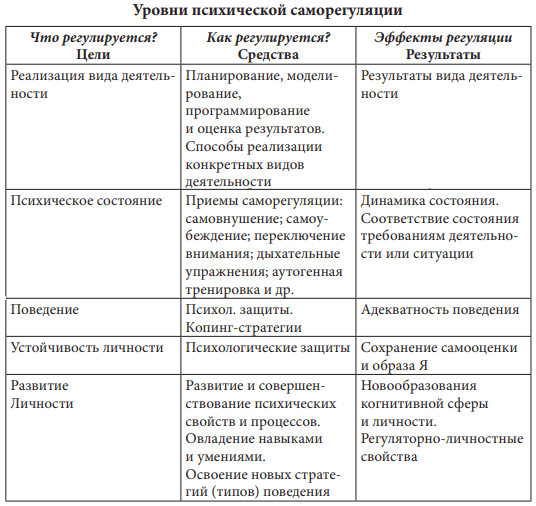

На каждом уровне ПСР можно выделить специфические цели, средства и результаты (Табл.).

Посредством ПСР осуществляется управление деятельностью и состоянием, а также поддерживается стабильность и развитие личности.

Выделяют различные формы психической саморегуляции: осознаваемая, неосознаваемая и частично осознаваемая.

Осознаваемая (произвольная, волевая) регуляция характеризуется постановкой цели и определением средств ее достижения

В процессе отражения (ощущения, восприятие, представление) человек получает информацию об условиях ситуации, своих потребностях и возможностях. Сопоставление этих данных, подкрепленное мотивацией, ведет к формированию образа будущего результата — т. е. цели.

В качестве целей могут выступать:

- выполнение какой-либо деятельности (профессиональная, учебная, бытовые обязанности и др.);

- оптимизация актуального состояния (переход от расслабленного состояния к состоянию готовности к работе, переход из мобилизации в состояние отдыха и др.);

- развитие личностных свойств и профессионально важных качеств.

Реализация поставленной цели начинается с формирования намерения выполнить деятельность для достижения цели «здесь и сейчас», далее принимается решение о реализации намерения, и человек приступает к деятельности (управлению состоянием, работе над собой и др.).

Реализация намерения поддерживается произвольной регуляцией до момента достижения цели.

Благодаря волевой регуляции человек преодолевает трудности (усталость, неудачи, страх и др.), возникающие в процессе достижения цели (В. А. Иванников, 1991; Е. П. Ильин, 2011).

Именно осознаваемая регуляция активности, реализующей принятие и достижение целей, является «сущностной» функцией психики человека (О. А. Конопкин, 1995; В. И. Моросанова, 2010).

Однако следует учитывать, что наличие осознаваемой регуляции не означает, что человек постоянно удерживает в поле сознания процесс управления собой. Имеется в виду, что осознание регулирующих воздействий на себя доступно для человека.

Неосознаваемая (непроизвольная) регуляция актуализируется в тех ситуациях, когда произвольная регуляция еще не освоена достаточно хорошо либо когда навыки произвольной регуляции отлично сформированы и автоматизированы.

Начиная осваивать любой вид деятельности (вождение автомобиля, игра на гитаре и др.), человек сначала нечетко представляет, что и как нужно делать. Постепенно образы предстоящих действий и представления об их последовательности становятся более четкими (у начинающего водителя формируются знания: как сесть, куда поставить ноги, положить руки, на какую педаль нажать, куда смотреть и т. п.).

Со временем уже освоенные алгоритмы действий автоматизируются — регуляция прочных навыков не требует постоянного контроля (опытный водитель может вести машину и одновременно с этим слушать радио или разговаривать с пассажиром).

Переход неосознаваемых процессов саморегуляции в план сознания, а затем их автоматизация характеризуют становление психической саморегуляции как деятельности (Л. Г. Дикая, 2003). Автоматизация освобождает человека от необходимости осознанно регулировать все свои действия, и «разгруженное» сознание может быть направлено на освоение новых действий.

Осознанно цель войти в эти состояния не ставится, они формируются вследствие адаптации организма и психики к ситуации. Например, при сверхтяжелой нагрузке, непосильной для человека, у него формируется состояние запредельного торможения — резко падают интерес и мотивация к работе, появляются пассивность, вялость, желание спать. Так организм и психика «защищаются» от перегрузок. Во сне сознание «отключено», а мышцы расслаблены — организм и психика «отдыхают», после определенного времени происходит восстановление, а затем активизация.

Таким образом, возможность перехода с осознаваемого уровня регуляции на неосознаваемый позволяет более экономно расходовать ресурсы организма.

Интересно

Благодаря осознаваемой регуляции человек может «подчинить» свои биологические возможности социальным задачам — при выполнении какой-либо значимой деятельности вытерпеть боль, преодолеть усталость, справиться со страхом.

Посредством осознаваемой регуляции преодолеваются границы биологической сущности человека. Но человек не может постоянно управлять собой осознанно. На смену функционирующей какое-то время осознаваемой регуляции приходит неосознаваемая. Чередование осознаваемой и неосознаваемой психической саморегуляции характеризует психическую деятельность человека.

В процессе переходов от осознаваемой к неосознаваемой саморегуляции и обратно психическая саморегуляция является частично осознаваемой. Недостаточно отчетливо осознаются и регулируются состояния при засыпании и пробуждении, состояния, возникающие в процессе занятий медитацией и гипнозом, а также измененные состояния сознания (Д. Л. Спивак, 2000, О. А. Прохоров, О. Г. Блинова, 2004).

Психическая регуляция — сложный многогранный процесс, включающий в себя функционирование разных сфер психики: когнитивной, мотивационной, эмоционально волевой, психомоторной

Все психические процессы и свойства, в большей или меньшей степени, включены в контур психической регуляции.

Статьи по теме

- Аутогенная тренировка и ее модификации

- Приемы релаксации

- Дыхательные и физические упражнения

- Убеждение и самоубеждение

- Внушение, самовнушение, эффекты плацебо и ноцебо

- Характеристика и классификация методов психической регуляции

- Метакогнитивные стратегии в трудных жизненных ситуациях

- Научные представления о метакогнитивных стратегиях

- Роль метакогниций в психической саморегуляции

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)