- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Методы и приемы развития понимания эмоций у детей дошкольного возраста

Проблема поиска эффективных педагогических методов и приемов развития у дошкольников эмоционально-перцептивных способностей – свойств человека, которые позволяют ему воспринимать и распознавать экспрессию другого, понимать его эмоциональное состояние и адекватно реагировать на него в процессе общения и взаимодействия, являлась предметом исследования А. М. Щетининой, а также обсуждалась нами в ряде публикаций.

В основу классификации А. М. Щетининой положены следующие направления педагогической работы по развитию у детей эмоционально-перцептивных способностей и соответствующие им методы и приемы:

- обогащение эмоционально и социально-перцептивного опыта детей, развитие осознания причин собственных эмоциональных состояний и состояний других людей (актуализация знаний и представлений о ситуациях, вызвавших то или иное переживание самого ребенка, взрослого, героя художественного произведения и др.; “примысливание” ситуаций, способных вызвать ту или иную эмоцию изображенного человека; прогнозирование эмоциональных состояний адекватно каким-либо ситуациям; выбор рассказа или его придумывание в соответствии с аффективным состоянием изображенного персонажа; придумывание или подбор названия к эмоционально содержательной картинке и его аргументация; подбор картинки с изображением людей в различных эмоциональных состояниях к рассказу педагога и др.);

- обогащение словаря специальными терминами, обозначающими переживания людей (точное называние педагогом эмоционального состояния, подбор синонимов, придумывание рассказов и названий эмоционально содержательной картинки, сравнение различных и одинаковых состояний изображенных людей и пр.);

- формирование экспрессивных эталонов (сравнение способов отображения эмоциональных состояний, моделирование эмоций посредством зарисовок, схем и др.);

- развитие эмоционального отклика на состояния других через в чувствование в их переживания (имитация или “моторное подражание” выражениям различных переживаний изображенного человека, озвучивание, оречевление и т. п.).

Признавая практическую значимость представленной выше классификации методов и приемов развития эмоционально-перцептивных способностей детей, следует указать на условную отнесенность того или иного приема к конкретному направлению педагогической работы вследствие тесной взаимосвязи выделенных направлений и взаимосвязи самих способностей, входящих в структуру эмоционально-перцептивной способности.

Принимая во внимание тот факт, что в педагогике обучение понимается как процесс взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого обеспечивается развитие ученика, мы считаем возможным при рассмотрении педагогических способов развития у детей понимания эмоций опираться на принятую в дошкольной дидактике классификацию методов и приемов обучения, основу которой составляют основные формы мышления детей дошкольного возраста.

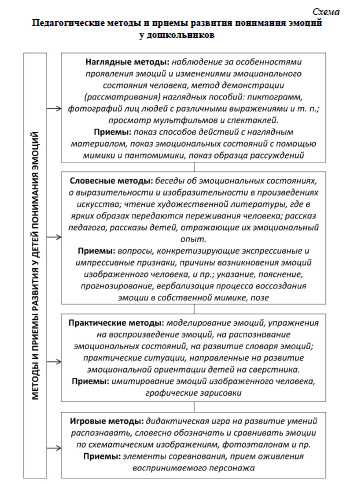

Таким образом, мы выделяем наглядные, словесные, практические и игровые методы и приемы развития у дошкольников понимания эмоций (схема 1), используя понятие «метод» в значении способа упорядоченной деятельности педагога и детей, активизирующей процесс распознавания эмоциональных объектов, понимания и вербализации детьми эмоциональных состояний, а понятие «прием» – как способ педагогических действий в определенных условиях, как составную часть метода.

Представим характеристику наглядных методов и приемов, направленных на формирование у детей представлений об эмоциях, развитие способности к распознаванию эмоциональных состояний по экспрессивным признакам, умения анализировать причины и следствия эмоциональных проявлений. В первую очередь это метод наблюдения за особенностями проявления эмоций и изменениями эмоционального состояния человека.

Интересно

Известно, например, что в понимании детьми эмоционального состояния сверстников существенную роль играет ориентировочная часть детской деятельности, а основной причиной нарушения дошкольниками элементарных правил поведения в группе и невыполнения простейших обязанностей по отношению к сверстникам является не отсутствие знаний о соответствующих правилах и обязанностях или желания их выполнить, а несформированность эмоциональной ориентации на сверстников.

Это приводит к тому, что дошкольники не обращают внимания на эмоциональное состояние других детей, на возникающие у них трудности, не учитывают их нужды и интересы. Педагогу очень важно научить ребенка замечать ситуации, в которых сверстник испытывает эмоциональный дискомфорт (физическое неблагополучие, неудача в деятельности и др.); определять настроение сверстника на основе наблюдения за изменениями его мимики (выражение глаз, положение губ), позы, движений, походки, интонации голоса; распознавать эмоциональное состояние партнера на основе наблюдения за особенностями его деятельности (характер задачи, степень сходства и различия заданий, затруднения, неудачи).

Принимая во внимание тесную связь понимания другого человека с эмпатией – толерантным качеством личности, характеризующим способность человека понять и прочувствовать эмоциональное состояние другого, следует продемонстрировать детям на конкретных примерах алгоритм понимания чувств другого человека и моделирования эмпатических реакций, состоящий из последовательности шагов:

- заметить переживаемый другим ребенком дистресс;

- постараться выяснить, что происходит;

- предположить, что могут чувствовать другие люди в той же ситуации;

- оценить, в чем нуждается другой человек;

- постараться утешить или удовлетворить потребности пострадавшего;

- выразить удовольствие по поводу облегчения состояния или комфорта сверстника.

Следующим методом в группе наглядных методов и приемов развития у детей понимания эмоций является метод демонстрации (рассматривания) наглядных пособий: схематичных изображений эмоций, фотографий лиц детей и взрослых с различными эмоциональными выражениями, дидактических карточек с изображениями детей и взрослых в изучаемых эмоциональных состояниях, картинок, где представлены ситуации различного эмоционального значения (одноперсонажные, многоперсонажные, с вариативным проявлением эмоций участниками ситуации, с изображением амбивалентных эмоциональных реакций людей и др.); эмоционально-содержательных панно, репродукций картин (пейзаж, натюрморт, портрет), а также книжной графики – иллюстраций к сказкам, рассказам, стихотворениям, соответствующих возрасту детей и раскрывающих широкий диапазон эмоций человека.

Посредством использования разнообразного наглядного материала педагог учит дошкольников выделять и анализировать экспрессивные признаки эмоциональных состояний изображенного человека и причины их возникновения, устанавливать взаимосвязь общего колорита картины и ее звучания по настроению и т. д., что в целом способствует более глубокому пониманию детьми эмоций. Для наглядной демонстрации детям процесса развития эмоций и чувств героев организуется просмотр мультфильмов и спектаклей с последующей беседой по содержанию.

К наглядным приемам развития у дошкольников понимания эмоций следует отнести: показ способов действий с наглядным материалом, например, показ способа соотнесения пиктограмм и фотографий лиц людей с разными выражениями; показ эмоциональных состояний с помощью мимики и пантомимики; показ образца рассуждений, когда, например, педагог предлагает детям структуру рассказа об эмоциональном состоянии изображенного человека: что было, что есть, будет с этим человеком. Рассмотрим словесные методы и приемы развития у дошкольников понимания эмоций.

Диалогическим методом обучения, который позволяет сформировать у дошкольников определенные суждения и оценки, актуализировать их эмоциональные переживания, обогатить представления о способах выражения и причинах возникновения различных эмоциональных состояний, является беседа. По содержанию это могут быть беседы об эмоциональных состояниях – о радости, печали, страхе, гневе и других проявлениях эмоционального мира человека; беседы по сказкам, в ходе которых создаются благоприятные условия для понимания детьми смысла изображаемой ситуации и переживаний сказочных персонажей, для возникновения сопереживания, сочувствия и содействия персонажам; беседы о выразительности и изобразительности в произведениях искусства – о музыкальной интонации, о колорите в живописи, об изобразительности и выразительности слова в литературе.

Например, беседа с ребенком о его собственных переживаниях может быть выстроена в такой последовательности:

- взрослый попросит ребенка вспомнить различные ситуации, когда он переживал радость, печаль, страх или злость («Вспомни, когда ты чувствовал себя счастливым. Что ты тогда делал?», «Вспомни, когда ты был расстроен. Что тебя расстроило?» и т. п.);

- предлагает представить ребенку, что он оказался в этих ситуациях, и попробовать описать собственные переживания и изменения выражения лица («Что ты чувствовал? Как выглядел?»). Как правило, переживание радости сопровождается улыбкой, смехом и ощущением легкости; для печали характерны хмурый взгляд, плач, тяжелые переживания; для страха – чувство напряжения, желание спрятаться; для гнева – готовность «взорваться», сердитый взгляд.

Огромную роль в формировании у детей обобщенных эмоциональных представлений играют художественные образы. Неиссякаемым источником разнообразных эмоций дошкольников является детская художественная литература. Установлено, что коллективное восприятие художественных произведений способствует «заражению» эмоциональной отзывчивостью даже тех детей, которые отличаются бедностью эмоциональных проявлений.

При отборе художественных произведений для чтения и последующего обсуждения с детьми эмоциональных характеристик персонажей педагог руководствуется примерным перечнем произведений детской художественной литературы, указанном в основной общеобразовательной программе дошкольного образования, которую реализует дошкольная образовательная организация.

Наиболее эмоциональный метод словесного обучения, стимулирующий внутреннюю сферу ребенка, – рассказывание:

- рассказ педагога о причинах возникновения и способах выражения людьми эмоций в различных социальных контекстах;

- рассказы детей об эмоциональном состоянии изображенного человека или собственном эмоциональном опыте (детские рассказы о веселых, грустных, страшных и прочих случаях из жизни).

С целью развития у дошкольников языка эмоций – совокупности словесных обозначений эмоциональных состояний, которые служат средством их осознания, используются разнообразные словесные приемы.

Прежде всего, это различные виды вопросов, которые педагог задает детям в ходе рассматривания наглядного материала, чтения произведений художественной литературы:

- вопросы, конкретизирующие экспрессивные и импрессивные признаки, причины возникновения эмоций изображенного человека («Посмотрите на лицо этого мальчика. Как он себя чувствует? Как определить по выражению его лица, что ему страшно? Как вы думаете, что с ним случилось?»);

- вопросы, актуализирующие представления детей о содержании эмоциональных переживаний («Вспомни, когда ты был так же расстроен. Что тебя расстроило? Как ты выглядел? Что ты чувствовал?»);

- вопросы, побуждающие к оценке эмоциональных реакций людей с позиции морального выбора («Правильно ли поступили дети? Как выражают сочувствие мальчику его подружки? Высохнут ли у него слезы благодаря таким друзьям?»);

- вопросы, побуждающие к сопереживанию и сочувствию изображенному человеку, герою художественного произведения («В какие моменты вам было жаль героя? В какие моменты вы радовались вместе с героем? Как бы вы поступили, если бы находились рядом? Какие бы вы слова произнесли, чтобы изменить плохое настроение мальчика?»);

- вопросы, побуждающие детей к вербализации процесса воссоздания эмоции в собственной мимике, позе («Какими движениями передавали радость? Какими были брови: напряженными или расслабленными? Глаза были прищуренными или открытыми?» и т. п.).

Наряду с перечисленными приемами словесного воздействия используются и другие приемы, которые помогают ребенку более тонко дифференцировать воспринимаемые эмоциональные состояния, установить причинно-следственные связи и научиться передавать собственное эмоциональное состояние и состояние других людей через называние, описание:

- указание – обращение внимания на лицевую экспрессию (мимическая складка рта, рисунок бровей, глаз), телесные изменения и ситуацию возникновения эмоции («Ей грустно. В ее глазах слезы, уголки рта опущены. Она упала и ушибла колено»);

- пояснение роли интонации, мимики, позы, жеста в создании определенного эмоционального состояния;

- прогнозирование ситуаций, способных вызвать конкретное эмоциональное состояние изображенного человека;

- вербализация детьми процесса воссоздания заданной эмоции в собственной мимике, позе.

Далее раскроем практические методы и приемы развития понимания эмоций у детей дошкольного возраста, использование которых позволяет детям приобрести опыт распознавания и воспроизведения эмоциональных состояний с помощью вербальных, невербальных и художественных средств.

Рассмотрим варианты применения в работе с дошкольниками метода моделирования эмоций – экстериоризации эмоциональных состояний человека символическими средствами (зарисовки, схемы, цветоизображения, проволочные и картонажные фигурки):

- изображение детьми предметов, вызывающих радость, грусть, страх и другие эмоции;

- прорисовывание мимики персонажей, соответствующей характеру изображенной на картинке ситуации;

- рисование человека в разных эмоциональных состояниях;

- конструирование экспрессивных схем лица из отдельных подвижных элементов лицевой экспрессии (брови, глаза, рот, носогубные складки);

- «изображение» различных поз человека с помощью подвижных картонных, проволочных, пластилиновых фигурок;

- изображение цветом фрагментов музыкальных произведений различного эмоционального значения;

- выбор цветовой палитры для изображения той или иной эмоции, например, раскрашивание окон многоэтажного «Дома настроений», где «живут» эмоции радости, печали, страха, злости, отвращения, стыда, презрения, удивления;

- создание сюжетных рисунков для «Книги настроений»;

- создание мультфильмов (дорисовывание выражения лица героя и эмоциогенной ситуации) в процессе работы с заготовкой, состоящей из не скольких квадратов с изображениями главного героя в различных позах с непрорисованной лицевой экспрессией.

Приобретению дошкольниками практических умений, составляющих их эмоциональную компетентность, способствует выполнение различных видов упражнений, то есть многократное повторение умственных или практических действий заданного содержания. Упражнения (этюды) на воспроизведение эмоций посредством мимики, пантомимики, интонации голоса.

Содержанием этюдов являются жизненные или сказочные ситуации различного эмоционального значения, а их организация позволяет педагогу научить детей способам выражения эмоциональных состояний (радость, удовольствие, грусть, страх, злость и др.); активизировать эмоциональный словарь детей, так как при освоении содержания словесных обозначений эмоции дети дошкольного возраста выделяют не существенные признаки, а эмоциогенную ситуацию, собственные действия и переживания; научить дошкольников ориентироваться в причинах и следствиях эмоционального реагирования; раскрыть нравственное содержание эмоционального поведения.

Это становится возможным в силу того, что имитация выражения эмоциональных состояний является условием и способом их понимания: «Сознательное понимание телесного языка возможно только в том случае, если научиться воспроизводить жест в своем собственном телодвижении». Упражнения на распознавание эмоциональных состояний, при выполнении которых детям требуется соотнести эталон эмоции (схематичное или полное изображение лицевой экспрессии) с собственным настроением или настроением сверстника, с сюжетной картинкой или иллюстрацией определенного эмоционального содержания, со словесным описанием внешнего выражения эмоции или ситуации ее возникновения, с фрагментом литературного, музыкального произведения или репродукцией картины.

В ходе упражнений дети выполняют различные действия, например:

- проводят соединительные линии между разговаривающими по телефону людьми на основании совпадения их эмоциональных состояний и высказывают предположения о теме разговора, соединяют пиктограммы с изображениями детей с разными настроениями и приводят примеры событий, вызвавших эти переживания;

- анализируют схемы эмоций – одноперсонажные, многоперсонажные и пр. сюжетные картинки, где в обобщенной форме концентрируется информация о причинах и следствиях эмоций.

Упражнения на развитие словаря эмоций: продолжение окончания фраз («Мне грустно, когда…», «Я удивляюсь, когда…»); подбор синонимов и антонимов к словесным обозначениям эмоций («Каким был в сказке Буратино? А как другими словами можно сказать про него, какой он? А Пьеро такой же веселый, или он был другим, полной противоположностью Буратино?» и т. п.); сравнение выражения противоположных и близких эмоциональных состояний («Чем отличаются радость и злость?», «Чем отличаются печаль и горе?»); подбор, придумывание и аргументация названия к картинке с изображением эмоциональной ситуации; составление рассказов на заданную тему, отражающих эмоциональный опыт ребенка.

Упражнения, улучшающие понимание собственных эмоций и эмоций окружающих. Перечень таких упражнений, представленных в зарубежных публикациях, ориентирован на взрослых, но может использоваться и в работе с дошкольниками при условии взаимодействия с педагогом. Это ведение дневника, где фиксируются значимые события дня и их влияние на переживания; составление перечня событий, вызвавших каждую из эмоций (радость, печаль, гнев, страх); соотнесение телесных ощущений с текущим событием и наиболее похожим событием из опыта; определение значения невербальных сигналов окружающих: лицевой экспрессии (выражение глаз, мимическая складка рта), вокальной экспрессии (тон, темп речи, сила звука), жестов, поз; имитация лицевой экспрессии перед зеркалом, в ролевых играх; определение контекста ситуации эмоционального реагирования с учетом желаний, убеждений и ожиданий участников ситуации.

Кроме моделирования эмоций и упражнений на воспроизведение, распознавание и вербализацию эмоций педагог создает практические ситуации, направленные на развитие эмоциональной ориентации детей на сверстника:

- демонстрирует с помощью кукольного театра ситуации эмоционального дискомфорта персонажа, вызванного неуспехом в деятельности (у куклы рассыпаются кубики при попытке построить домик, она плачет), столкновением малышей из-за игрушки и т. п.;

- привлекает дошкольников к разыгрыванию ситуаций инсценировок («театр игрушек»), содержанием которых являются разные ситуации эмоционального неблагополучия сверстника;

- создает ситуации, побуждающие детей к проявлению доброжелательного отношения, внимания друг к другу («Научи своего друга тому, что умеешь сам», «Порадуем больного друга» и др.).

К практическим приемам развития у детей понимания эмоций относятся приемы имитирования ребенком эмоций изображенного человека с помощью собственной мимики и позы и графические зарисовки – изображение педагогом в присутствии детей схематичных выражений лицевой экспрессии и поз людей. Выделим игровые методы и приемы развития у дошкольников понимания эмоций, несомненное достоинство которых состоит в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на дидактической задаче.

Основным в этой группе методов является дидактическая игра, в частности настольно-печатные дидактические игры для развития у дошкольников способности к распознаванию эмоций:

- дидактические игры «Азбука настроений», «Кубики», «Собери маску» и др., представленные в разделе «Чувства, желания, взгляды» программы социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я – Ты – Мы»;

- дидактические игры «Прочитай письмо», «Кубик» и пр., направленные на развитие способности определять эмоциональные состояния по схематическим изображениям (В. М. Минаева);

- игры «Театр настроений» (П. В. Жданова) и «Путешествие в мир эмоций» с использованием картмасок (схем эмоций) и разрезных карт с изображением персонажей с различными эмоциональными выражениями;

- дидактические игры «Покажи эмоцию», «Найди пару», «Пасьянс», «Семья Бубенцовых» и др., описание которых представлено в «Азбуке развития эмоций у детей» (М. Лебедева);

- система поэтапной организации дидактических игр для развития понимания эмоций у детей 4–7 лет, где на первом этапе организуются игры на распознавание, вербализацию и воспроизведение эмоций («Угадай настроение», «Расскажи о настроении», «Веселые – грустные», «Найди пару», «Театр настроений»); на втором этапе – дидактические игры на соотнесение эмоциогенных ситуаций и эмоций человека («Веселые картинки», «Настроения – загадки»); на третьем этапе – дидактические игры на понимание детьми причин возникновения и следствий эмоций («Сочини историю», «Прочитай письмо», «Расскажи сказку»).

В качестве игровых приемов развития у дошкольников понимания эмоций выступают соревновательные элементы и озвучивание воспринимаемого персонажа. Использование элементов соревнования предполагает организацию конкурсов, где команды детей участвуют в выполнении различных заданий: изображают эмоции с помощью мимики и пантомимики, опознают эмоции по фотографиям и т. п. Озвучивание (оживление) воспринимаемого персонажа, по мнению А. М. Щетининой, представляет собой высказывание свободных суждений от лица изображенного человека, соответствующих его настроению.

Озвучивая персонажей картин, дети придумывают истории о причинах возникновения эмоциональных состояний, что способствует развитию понимания эмоций в форме истолкования. Следует указать и на роль других видов игровой деятельности в развитии у дошкольников понимания эмоций. Широкие возможности «…дополнять, дочувствовать, допереживать то, что не было до конца понято и прочувствовано во время чтения художественного произведения» предоставляют игрыдраматизации. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами: мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью.

Участвуя в режиссерских играх, ребенок выбирает конкретных героев (радостных, печальных, злых, хвастливых и пр.), сюжет, речевые выразительные средства для создания образа каждого персонажа, что способствует развитию понимания и способов выражения эмоций. Сюжетно-ролевые игры дают ребенку возможность не просто примерить к себе профессию и особенности другой личности, взяв на себя ту или иную роль, но и вжиться в нее, в чувства и настроения изображаемых людей.

Интересно

В процессе организации строительных игр и игр с правилами – подвижных и дидактических – создаются благоприятные условия для развития у дошкольников умения заметить и помочь преодолеть эмоциональный дискомфорт сверстника: показать способ конструирования ребенку, который терпит неудачу в деятельности, объяснить сверстнику правила игры, помочь подняться упавшему на игровой площадке товарищу и т. п.

Далее раскроем возрастную специфику, определяющую выбор конкретных педагогических способов развития у детей понимания эмоций. В образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста ведущая роль в развитии у них понимания собственных эмоций и эмоциональных состояний взрослых и сверстников принадлежит наглядным и игровым методам.

Педагог учит малышей замечать эмоциональное состояние сверстников в разных ситуациях их жизнедеятельности и обращать внимание на ситуации эмоционального дискомфорта сверстника; побуждает детей к рассматриванию сюжетных картинок и иллюстраций с изображениями людей и сказочных персонажей с различными эмоциональными выражениями, организует просмотр мультфильмов и кукольных спектаклей, привлекая внимание малышей к изменению эмоционального состояния персонажей; проводит дидактические игры на распознавание детьми эмоций, например игры «Азбука настроений» и «Кубики» (со схематичными изображениями эмоций на каждой грани кубика); побуждает детей к участию в инсценировках и играх-драматизациях по сюжету знакомых сказок.

Из группы словесных методов используются рассказ педагога, чтение художественной литературы и беседа. Методы словесного воздействия позволяют педагогу помочь малышам понять причины возникновения основных эмоциональных состояний и определить их внешние проявления. Уточним, что беседа в этом возрасте выступает как методический прием и сопровождается рассматриванием наглядного материала, раскрывающего особенности внешнего выражения и ситуации проявления людьми эмоций радости, печали, гнева и страха.

Также с детьми младшего дошкольного возраста организуются упражнения на выражение основных эмоций, построенные на имитации; упражнения на распознавание эмоций изображенного на картинке человека и различные практические ситуации, ориентированные на развитие эмоциональной ориентации ребенка на сверстника.

В среднем дошкольном возрасте, наряду с использованием наглядных и игровых методов организации образовательной деятельности по развитию у детей понимания эмоций, возрастает роль практических методов (различные виды упражнений, моделирование эмоций, игры-упражнения на распознавание эмоционального состояния сверстников и формирование гуманного отношения к ним), а также словесных методов, с помощью которых педагог продолжает знакомить детей с основными эмоциональными состояниями и их внешними проявлениями (рассказ, беседа, в том числе познавательная, чтение художественной литературы).

К 5 годам увеличивается ряд понимаемых детьми эмоций по лицевой экспрессии (радость, печаль, гнев, страх, отвращение, стыд, вина) и усложняется характер предъявляемого детям наглядного материала: используются графические изображения эмоций, серии картинок, отражающих ситуации эмоционального дискомфорта ребенка и разные реакции детей на ситуацию неблагополучия сверстника, и др.

В старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных методов, особенно бесед об эмоциях, этических бесед и рассказов детей, в систематизации знаний дошкольников о причинах и следствиях эмоционального реагирования и углублении их представлений о социальных эмоциях. Применяется игровой прием введения соревнований, организуются разнообразные дидактические игры, в ходе которых дети не просто распознают и называют эмоциональные состояния изображенных людей, но и сравнивают различные эмоциональные проявления, объясняют причины их возникновения, сочиняют истории, дорисовывают экспрессивные признаки эмоций и т. п.

В образовательной деятельности со старшими дошкольниками достаточно широко применяется метод моделирования эмоций, организуются упражнения на распознавание эмоциональных состояний и развитие словаря эмоций, а также практические ситуации проблемного характера, побуждающие дошкольников к проявлению эмоциональной отзывчивости к окружающим. Используемый в этом возрасте наглядный материал отражает разнообразные эмоциональные состояния взрослых и детей, а также схематические изображения эмоций основных (радость, печаль, гнев, страх) и дополнительных модальностей (отвращение, стыд, вина, презрение, удивление, спокойствие, интерес).

Планирование образовательной деятельности по развитию у дошкольников понимания эмоций не сводится к выбору парциальных программ, практических пособий и соответствующих возрасту детей педагогических методов и приемов развития понимания эмоций. Значимым педагогическим условием развития у дошкольников внимания к собственным переживаниям и эмоциональным состояниям других людей является создание эмоционально насыщенной предметной среды в группе детского сада.

Это могут быть различные уголки:

- уголок «Наше настроение», в котором дети могут выразить актуальное эмоциональное состояние в рисунке, а также изготовить с помощью шаблонов пиктограммы и маски эмоций;

- уголок изобразительного творчества, где ребенок не только занимается самостоятельной продуктивной деятельностью, но и оставляет на хранение незаконченные рисунки, поделки;

- «Стена Творчества», на которой еженедельно появляются рисунки, поделки, результаты детского словесного творчества;

- уголок художественного слова;

- уголок «Настроение в картинках», где дошкольники имеют возможность рассматривать наглядный материал (фотографии лиц людей с различными выражениями, карточки, сюжетные картинки и иллюстрации с изображениями людей и сказочных персонажей с разным настроением); упражняться в распознавании эмоций с помощью дидактических пособий, например, составить и обыграть рассказ, используя с этой целью маски с разными эмоциональными выражениями; играть в настольно-печатные дидактические игры «Угадай настроение», «Фоторобот» и др.;

- уголок уединения, где находятся зеркало, фотоальбом «Угадай, кто я!», в котором с ясельной группы собраны фотографии детей с разным настроением, фотоальбом «Наша дружная семья», альбом с рисунками любимых детьми игрушек, а также принесенные детьми из дома игрушки, журналы, наклейки и т. п., создающие «зону приватности» для каждого ребенка и способствующие обеспечению его эмоционального благополучия;

- «Экран настроения», работа с которым планируется в часы утреннего приема с целью диагностики педагогом актуального эмоционального самочувствия воспитанников и упражнения детей в распознавании и вербализации собственного эмоционального состояния посредством выбора графического изображения эмоции, словесного обозначения настроения и причины его возникновения.

Варианты оформления «Экрана настроения» могут быть различными: панно «Радуга эмоций», где ребенок помещает свою фотографию на ту или иную цветную полоску радуги, в начале которой изображен графический эталон определенной эмоции; панно «С каким настроением я пришел в детский сад?» в виде клоуна, жонглирующего кольцами, в каждом из которых находится фотография ребенка и кармашек для пиктограммы; панно «Домик настроений» – картонный домик с кармашками и набором пиктограмм эмоций и т. п. Рекомендуется привлекать дошкольников к созданию различных дидактических материалов и игр: схематических изображений эмоций, лото, альбомов, экранов настроений, психотерапевтических игр-рисунков «Мои сердилки», «Мои страшилки», «Наши улыбки» и т. п.

Использование перечисленных методов и приемов развития понимания эмоций у детей дошкольного возраста носит комплексный характер в контексте общения педагога с детьми. «Никакие современные “продвинутые” технологии не смогут заменить “живого общения” с ним [педагогом]. Только Личность может способствовать становлению и развитию другой Личности». Напомним, что весь спектр специфически человеческих эмоций возникает в условиях общения ребенка с другими людьми. Это объясняется тем, что в условиях речевого общения речь всегда эмоционально насыщена и, наряду с коммуникативной, регуляционной и информационной функциями, выполняет функцию эмоциональную, что приводит к возникновению ситуации эмоциональной «взаимозаражаемости». Особое внимание в процессе педагогического взаимодействия с детьми следует уделять обозначению эмоциональных состояний прилагательными.

Для этого воспитателю необходимо:

- точно называть демонстрируемое эмоциональное состояние, подбирать к нему синонимы;

- пояснять значение слов, обозначающих различные эмоциональные состояния человека;

- побуждать детей к употреблению словесных обозначений эмоций в ходе бесед, составления рассказов об эмоциональном состоянии изображенного человека, придумывания названий эмоционально содержательной картинки, сравнения различных и одинаковых эмоциональных состояний изображенных людей, а также в процессе организации дидактических игр и упражнений.

Все это будет способствовать более глубокому осознанию детьми собственных переживаний и пониманию эмоциональных состояний окружающих.

Статьи по теме

- Содержание и методы педагогического сопровождения ребенка в процессе развития у него понимания и вербализации эмоций

- Методический подход к развитию у дошкольников понимания эмоций в современных парциальных программах эмоционального развития детей

- Диагностика развития эмпатии старших дошкольников

- Изменения в развитии понимания эмоций в старшем дошкольном возрасте

- Развитие понимания эмоций в среднем дошкольном возрасте

- Понимание собственных эмоциональных состояний

- Понимание регуляции эмоций

- Понимание влияния напоминания о событии как активатора эмоции

- Понимание ситуативных причин возникновения эмоций

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)