- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Лекция и семинар как формы занятий по правовым дисциплинам

Лекция (лат. lectio – чтение) – устное изложение предмета преподавателем, а также запись этого изложения; публичное чтение на какую-нибудь тему.

Лекция как вид учебных занятий ценилась всегда. Хорошая лекция – это произведение ораторского искусства, сочетающее научную мысль и эстетику, красоту слова. Лекция содержит последние данные науки и в ней наука выступает в виде живого человеческого слова, а поэтому и воспринимается слушателями на эмоциональном уровне. Известный русский педагог Н. И. Пирогов называл лекцию мощным источником популяризации новых идей и передачи научных истин, еще не вышедших в печатных сочинениях.

Лекция призвана помочь слушателям понять основные идеи темы, сориентироваться в современных проблемах, дать опорные знания для формирования самостоятельных оценок и суждений по теоретическим и прикладным вопросам юридической науки. Чтение лекций требует большой предварительной работы. Еще труднее выступить с лекцией.

Лекция – это наиболее экономичная по времени форма передачи учебной информации. Она во многом приближается к рассказу, вместе с тем отличается большей информативно-познавательной емкостью, большей сложностью логических построений, образов, доказательств и обобщений, большей продолжительностью.

Лекция дает возможность развернуто и одновременно системно изложить суть той или иной социально-политической, нравственной, эстетической проблемы. Логическим центром лекции является какое-либо теоретическое обобщение, относящееся к сфере научного познания. Конкретные факты, составляющие основу беседы или рассказа, здесь служат лишь иллюстрацией или исходным, отправным моментом.

Основная цель лекции – формирование знаний по предмету. Она учит логике мышления, развивает интеллектуальную, эмоциональную, волевую, мотивационную сферы личности. Ее недостаток – слабая обратная связь.

Можно выделить четыре основные педагогические функции лекции как формы и метода обучения: обучающую, развивающую, воспитательную, организующую. Обучающая функция заключается в «вооружении» учащихся пониманием основ науки, научно обоснованных путей решения практических задач. Лекция дает целостное, систематизированное, доказательное представление о решении той или иной прикладной проблемы.

Часть преподавателей-лекторов допускают большую ошибку, пересказывая в ходе лекции содержание учебника. Главное в лекции – осветить учебный материал с учетом новейших достижений науки и постоянно изменяющихся условий окружающей действительности.

Устное изложение способствует формированию у слушателей интереса к изучаемой дисциплине. Лектор раскрывает содержание науки, ее основные положения, которые затем детализируются и конкретизируются на занятиях, проводимых в других формах.

Стремление некоторых педагогов рассказать как можно больше, в том числе пересказать огромное количество юридических норм, обычно не приводит к ожидаемому результату. Любой лекционный курс призван дать слушателям знания прежде всего принципиальных положений науки, основных категорий, вооружить их методом познания правовых явлений, показать тенденции развития той или иной отрасли права и науки.

Развивающая функция реализуется, если лекция ориентирована не на запоминание, дается не как набор фактов, а учит думать, рассуждать и сопоставлять, проводить анализ и синтез. То, насколько развивающая функция лекции будет реализована, зависит от методики ее изложения, от артистизма лектора. Логичное, доказательное изложение материала, стремление совместно со студентами искать пути решения юридических проблем, показывать приемы такого поиска и вместе прийти к обоснованным выводам – в этом и есть мастерство преподавателя.

Воспитательная функция лекции реализуется через содержание и состоит в формировании у слушателей научно-материалистического мировоззрения, навыков самоанализа, критического оценивания своих действий. Большое значение в этой связи имеют личность самого преподавателя, его манера общения во время лекции и в менее формальной обстановке и т. д. Важно также, чтобы лекции были построены как совместная работа в рамках педагогики сотрудничества.

Организующая функция лекции предусматривает управление самостоятельной работой учащихся как в процессе лекции, так и после нее. Это особенно актуально для вводных лекций и изложения тем, при изучении которых планируется проведение семинаров. В этом случае в ходе лекции преподаватель дает список необходимой литературы, обращает внимание слушателей на то, что надо изучить и с чем сопоставить, тем самым организуя дальнейшую самостоятельную научную работу учащихся.

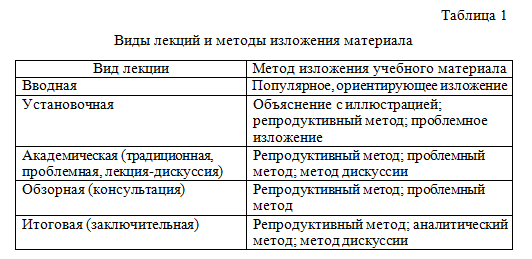

Современная дидактика рассматривает лекцию как развивающую форму обучения: методика ее чтения должна меняться исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного материала. Принято выделять несколько видов лекций, каждому из которых присущи свои методы изложения материала (табл. 1).

Вводная лекция (обычно это первая лекция в курсе дисциплины) призвана донести до слушателей цели и задачи курса, его структуру. На вводной лекции излагаются основные требования и даются исходные теоретические понятия, термины, с которыми предстоит ознакомиться, определяется место изучаемого предмета в общей системе научных знаний. Одна из целей вводной лекции – заинтересовать слушателей, стимулировать их к изучению дисциплины.

Установочная лекция призвана расставить некие «вешки», которые должны помочь учащимся при самостоятельном изучении тех или иных правовых вопросов, решении поставленных проблем.

Цель академической лекции – дать основные, фундаментальные знания по изучаемой дисциплине. Такой лекции присущи достаточно высокий научный уровень, строгая научная обоснованность и доказательность. Информация дается по плану, логично и кратко («под конспект»).

Обычно материал иллюстрируется примерами. Обзорная лекция (консультация) проводится, как правило, перед экзаменом, зачетом. На ней освещаются самые важные темы и темы, вызывающие наибольшее затруднение при изучении, анализируются типичные ошибки и недочеты, делаются выводы по практическим занятиям.

Интересно

Цель итоговой (заключительной) лекции – подведение итогов, формулирование выводов по окончанию изучения предмета, его большого раздела, части. На итоговой лекции обобщается изученный материал, акцентируется внимание на основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дается видение изученного не «изнутри», а «сверху» – в системе других изучаемых тем, в системе научных знаний.

При подготовке к лекции преподаватель должен решить для себя два вопроса: каким будет содержание лекции и какие методические приемы стоит использовать. В целом к содержанию лекции предъявляются следующие требования: научность, актуальность темы, наличие внутрипредметной и межпредметной связей. Содержание должно иметь прикладное значение, практическую значимость, а его изложение – быть убедительным, доказательным и логичным.

При отборе содержания следует ориентироваться на требования учебной программы к уровню подготовки учащихся, учебно-воспитательные цели, учитывать регламент, вид лекции, а также место изучаемой темы в курсе.

Выбранная методика должна отвечать следующим требованиям:

- вовлечение учащихся в тему лекции;

- создание проблемных ситуаций и их разрешение в диалоговом, дискуссионном режиме;

- широкое использование наглядного и иллюстративного материала;

- демонстрация прикладной направленности и значимости для учащихся;

- соответствие целям, структуре и объему содержания лекции, ее виду и логике ее построения;

- возможность использования наглядных и технических средств обучения.

Написание текста лекции – творческий процесс. Преподаватель работает над научностью и точностью изложения темы, образностью и яркостью выражений, их эмоциональностью, нравственностью и воспитательной значимостью материала и его подачи и т. д.

Хорошая лекция – это не считывание с листа, а живая, эмоциональная беседа с учащимися, но содержание этой беседы должно быть максимально близко к подготовленному материалу.

Выделение структурных элементов, опорных, узловых и переходных моментов в тексте лекции (цветом, шрифтом – т. е. так, чтобы они бросались в глаза) позволит лектору следовать логике продуманного заранее изложения отобранного материала.

При построении лекции необходимо соблюдать следующие принципы:

- логическая последовательность в изложении материала;

- динамичность;

- ориентированность на формирование понятий;

- движение от общего к частному или к особенному;

- движение от конкретного к общим выводам;

- расположение материала соответственно практической значимости его составных частей.

Чтобы лекция носила творческий характер, в ее основу должна быть положена глубокая научно-исследовательская работа. Чтение лекций всегда требует основательного знакомства с широким кругом проблем отрасли права. В ходе лекции следует обращать внимание слушателей на дискуссионные положения.

Изучение частных положений, практики применения отдельных норм, институтов целесообразней проводить в рамках семинаров, практических занятий, контрольных, письменных работ. То есть в формах, обеспечивающих активную творческую работу прежде всего самих студентов. Эта рекомендация актуальна при изучении любой юридической дисциплины.

Семинары стимулируют регулярное изучение источников права и другой юридической литературы, усиливают внимание к лекционному материалу; закрепляют знания, полученные во время лекций и при изучении нормативно-правовых документов, расширяют круг этих знаний (в процессе самостоятельной подготовки студента к семинару и благодаря выступлениям других студентов и преподавателя на занятии); позволяют проверить правильность полученных знаний, вычленить наиболее важное, существенное в них; способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают неясности, которые могли возникнуть в ходе лекций или при чтении юридической литературы; прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления; помогают научиться свободно оперировать правовыми категориями.

Кроме того, семинары являются одним из важнейших каналов обратной связи между преподавателем и студентами, что в конечном итоге также содействует повышению эффективности учебного процесса.

Для преподавателя семинары выполняют следующие функции:

- позволяют систематически проверять и направлять самостоятельную работу студентов (особенно изучение источников);

- дают возможность проконтролировать свою работу как лектора, выяснить, насколько лекции оказались для студентов убедительными и доходчивыми;

- помогают не только выяснить уровень знания всех студентов, но и изучить их мнения, интересы, сформировать у них научное мировоззрение, устраняя ошибочные взгляды и совершенствуя, закрепляя правильные.

Можно обозначить следующие виды семинарских занятий:

- семинары, взаимосвязанные с лекционным курсом, являющиеся его органическим дополнением или продолжением;

- семинары, не зависимые от лекционного курса, являющиеся одной из форм проведения спецкурсов;

- практические семинары, практикумы; цель проведения таких семинаров – отработка конкретных навыков.

В практике преподавания юридических дисциплин семинары обычно проводятся в одной из следующих форм:

- развернутая беседа на основе плана семинара;

- устные доклады отдельных студентов с последующим обсуждением;

- обсуждение письменных рефератов, заранее написанных отдельными студентами по заданию преподавателя и прочитанных остальными студентами до семинара;

- конференция, дебаты, симпозиум, коллоквиум;

- письменная контрольная работа;

- устный опрос по вопросам плана семинара;

- комментированное чтение сложных источников права, а также решение юридических задач и упражнений;

- деловая игра.

Среди всего разнообразия существующих в настоящее время методик проведения семинарских занятий хотелось бы выделить две наиболее распространенные. Первую методику условно можно было бы назвать обучающей, традиционной, ориентированной на преподавателя. Согласно этой методике, одни студенты, приходя на семинар, представляют свои рефераты или доклады, а другие слушают их. Преподаватель пытается активизировать аудиторию, организовать дискуссию.

Интересно

Для проведения подобных семинаров необходимо соблюдение ряда условий: наличие разработанных преподавателем контрольных вопросов и тем, списка рекомендованной литературы и источников, возможности доступа к этой литературе. Данная методика оптимальна в условиях стабильного развития общества и при наличии известных потребностей практики.

Однако возрастает интерес ко второй методике, которую условно можно назвать тренирующей, инновационной, ориентированной на учащегося. Ее цель – активизация творческого потенциала студентов. В основу этой методики положена следующая система отношений: преподаватель – эксперт, арбитр, тренер, консультант; студент – активное звено, он собирает информацию, применяет свои навыки и использует знания в конкретной ситуации.

В рамках данной методики проводятся в том числе следующие очень интересные мероприятия:

- организационно-деятельная игра помогает активизировать творческий потенциал учащихся, выработать у них умение анализировать сложные социальные процессы, привить навыки коллективной работы над конкретной проблемой;

- диалог персоналий (дебаты) (во время игры студенты сопоставляют позиции ученых, представляющих различные научные правовые школы);

- творческая работа, проект позволяют почувствовать вкус к юридическим рассуждениям, сформировать интерес к самостоятельному творчеству. Сложность методики, которую мы условно назвали тренирующей, инновационной, состоит в том, что преподаватель должен быть готов ко всяким неожиданностям – даже к тому, что он может чего-то не знать.

Таким образом, выбор оптимальной методики проведения семинарского занятия зависит от преподавателя и определяется многими факторами: спецификой предмета, потребностями подготовки конкретных специалистов, возможностями преподавателя и готовностью студентов.

В современных условиях семинарские занятия должны активизировать творческий потенциал обучаемых, способствовать познанию ими собственной личности, своих способностей, дать инструмент поддержки себя в этом сложном, меняющемся мире.

Статьи по теме

- Технологии активных и интерактивных методов обучения праву

- История развития юридического образования в России

- Методы и методические приемы обучения правовым дисциплинам

- Самостоятельная работа учащихся по правовым дисциплинам

- Педагогическое мастерство учителя права

- Основные задачи и тенденции правового образования в современной России

- Обучение праву на базовом и профильном уровнях

- История становления правового воспитания в отечественном образовании

- Понятие, цели, содержание и формы правового воспитания

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)