- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

История развития юридического образования в России

Ценность познания окружающей действительности люди осознали еще в глубокой древности. Носителей многочисленных знаний, пытавшихся передать их другим людям, нередко обожествляли. С течением времени были выработаны своеобразные законы образования и воспитания.

Правовое образование базируется на содержательном комплексе существующих в науке понятий о правовой действительности и представляет собой комплекс отобранной правовой информации, которая с помощью адекватных возрасту и иным особенностям обучаемых методов передается им в процессе обучения.

Изначально правовое образование было синтезировано и представляло собой сведения о различных юридических нормах и механизме их применения в реальной жизни. Попытки создать целостное знание о праве нашли выражение в таких науках, как энциклопедия права, философия права, общая теория права (эпоха Средневековья).

В 1541 г. была создана «Энциклопедия права» Рингельберга, однако первой «настоящей» систематизированной энциклопедией права, по мнению многих исследователей, стало произведение немецкого юриста Лагуса, вышедшее в свет в 1543 г.

В России проблема преподавания и изучения государственных законов возникла с утверждением просвещенного абсолютизма и первыми попытками создания системы государственных школ. Из идей просветителей Екатерина II допускала лишь те, что не угрожали монархии. В то же время для нее были характерны и такие высказывания, как «законоположение должно применяться к народному умствованию», «для введения лучших законов необходимо потребно умы людские к тому приготовить».

Особенностью и достоинством системы отечественного школьного образования издавна является включение в ее структуру такой предметной области, как правоведение. Со второй трети XVIII столетия в России функционировали средние военные учебные заведения – кадетские корпуса, учащиеся которых на третьей ступени обучения осваивали основы юриспруденции. В 60-х гг. XIX в., когда кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, в учебный план стало входить законоведение.

В середине XIX в. этот предмет был введен во всех гимназиях. Гимназисты, которые имели «особенные и отличные» познания в российском законоведении, получали право на XIV чин, если шли на государственную службу.

Учебные планы 5-7-х классов одной из петербургских гимназий в XIX в. содержали такие курсы, как «Законы основные», «Законы гражданские определительные», «Законы о гражданском судоустройстве», «Законы уголовные и полицейские с судопроизводством уголовным».

В 20-х гг. XX в. было впервые введено преподавание обществознания в советской школе. Курс интегрировал в себе сведения об истории, экономике и праве. История как самостоятельный учебный предмет сохранилась лишь на завершающей ступени школьного образования – в 8–9-х классах.

Интеграция была продиктована концептуальным подходом к методике советской школы, строившейся на альтернативных по отношению к дореволюционной школе началах. Обществознание должно было привить учащимся марксистское мировоззрение, понимание революционного характера социалистического строительства и подготовить к непосредственному участию в нем.

Сведения о советском праве в курсе обществознания знакомили школьников, прежде всего, с организацией органов советской власти и их общественно-политической ролью, с правовыми нормами в сфере труда, землепользования, деятельности профсоюзов и т. д. В середине 30-х гг. обществознание как учебный предмет было упразднено. Вновь введено по постановлению ЦК КПСС, изданном в апреле 1960 г. С 1962–63 гг. до 1970-х гг. изучение вопросов государственного права в школах ограничивалось знакомством с текстом Конституции СССР.

Однако с 1975 г. по начало 1990-х гг. школьники изучали обязательный предмет «Основы Советского государства и права», систематизирующий знания о государстве, Конституции СССР, знакомящий с системой советского законодательства. Формирование и реализация государственной политики в области развития правового образования основывались на стратегемах, разработанных КПСС как правящей партией. Правовое образование носило в этот период исключительно государственный характер и регулировалось органами власти и управления.

Анализ программных документов КПСС показал, что в образовательной политике СССР на рубеже 1950–60-х гг. цели правового образования рассматривались в контексте, прежде всего, правового просвещения граждан, обеспечения его практической направленности, а также перевоспитания личности с деформированным правосознанием. Школьная практика выявила низкую эффективность данной государственной политики с точки зрения решения образовательно-воспитательных задач.

Кризис обществознания объясняется как внешними, так и внутренними причинами. К числу первых относится глубокий образовательный кризис советского общества и науки в целом. С конца 20-х гг. XX в. в них преобладали представления, грубо упрощавшие социальную действительность в стране и мире.

Интересно

Было утеряно целостное представление о мире: он механически разделялся на два абсолютно противоположных общества, на две системы, взаимоотношения между которыми изображались как враждебно-конфронтационные. Обстановка в СССР и других странах социализма раскрывалась без учета реальных сложностей и противоречий. Идеологизация обществознания привела к идеологическому диктату, что являлось основой научного коммунизма.

К внутренним причинам неудачи обществознания относятся несовершенство учебников и неподготовленность значительной части учителей к работе с материалом курса. Эти и другие обстоятельства обусловили схоластичный характер курса, знания учащихся были неглубокими, схематичными, бессистемными.

Преподавание курса давало результаты, противоположные ожидаемым: сопоставляя информацию, полученную на уроках, с действительностью, учащиеся проникались недоверием к догмам, которое нередко переносилось и на все идейные основы советского государства и общества.

Во второй половине 80-х гг. XX столетия в СССР началось переосмысление школьного курса обществознания с учетом требований, адекватных развернувшимся процессам демократизации обществ, жизни и утверждения гласности. В РФ курс обществознания включается в обновляемое содержание подготовки старшеклассников в соответствии с законодательно провозглашенными в 1992 г. принципами гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и любви к Родине.

Курс был призван показать сложность и противоречивость связей человека с окружающим миром и, прежде всего, с обществом. Становление правового государства в России актуализировало ряд проблем в области юридического образования, среди которых одной из самых значимых является проблема разработки научно обоснованной концепции юридического образования. Принятие Закона «Об образовании» обусловило необходимость приведения федеральной системы юридического образования в соответствие с его требованиями.

Ст. 8 Закона РФ «Об образовании» рассматривает систему образования в Российской Федерации как совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ и государственных стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.

Проблема эффективного обеспечения взаимодействия и преемственности образовательных юридических программ всех уровней и направленности на сегодня не решена. Отсутствие преемственности общеобразовательных и вузовских образовательных программ в рамках юридического образования вызывает особое беспокойство.

Общеправовую, допрофессиональную подготовку учащихся школ, лицеев, гимназий, профессиональных училищ и колледжей призваны обеспечить специальные образовательные программы, которые должны быть направлены на решение задач формирования общей правовой культуры личности, адаптации ее к жизни в обществе в правовой сфере, на создание основы осознанного выбора и освоения профессиональных юридических образовательных программ.

Потребность в основательном изучении экономических, психологических, социальных и, конечно, юридических наук стала весьма ощутимой в западноевропейских странах в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. Лишь в 90-е гг. ушедшего столетия в условиях диверсификации образования стал накапливаться российский опыт создания вариативных учебных заведений с приоритетным вниманием к правовому обучению. В настоящее время практически во всех европейских странах разработаны программы по правовому образованию.

Интересно

Правовое образование вводится в содержание школьного образования в качестве отдельного обязательного предмета или факультатива под названием «Граждановедение», «Гражданские отношения», «Человек и общество» или «Политическое образование». Основу этих программ составляют политико-правовые, нравственные знания, т. е. знания об обществе и человеке, которые помогают учащимся подготовиться к жизни в современном обществе.

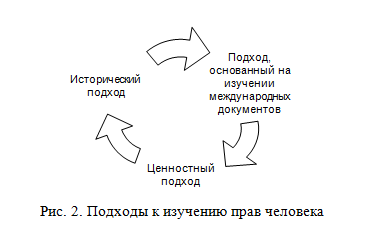

Центральное назначение образовательных программ по правам человека состоит в развитии осознания учащимися всеобщих прав и свобод человека и подготовке их к защите этих прав посредством условий, обеспечиваемых демократическим сообществом. Существует несколько подходов к изучению прав человека (рис. 2).

В странах Западной Европы и в США обществоведческие и правовые курсы основаны на изучении национального законодательства и «практического права» («Street Law» – «Уличное право»). Такой подход возможен в условиях наличия устоявшейся демократической традиции, которая «растворена» в обществе: дети вырастают в атмосфере уважения к правам человека.

Совсем другой подход к преподаванию обществоведческих дисциплин сложился у наших коллег в Восточной Европе: польские, чешские авторы главное внимание уделяют естественным правам человека.

В России в настоящее время правовое образование находится в центре внимания педагогической общественности. Отличительной чертой российского правового образования является разнообразие подходов к его содержанию. Если в начале 90-х гг. школа испытывала трудности из-за нехватки учебных пособий, педагогических кадров, профессионально подготовленных в области юриспруденции, наглядных средств обучения, то к настоящему времени ситуация кардинально изменилась.

Появилось много направлений, концепций правового обучения школьников, которые не только спорят, дополняют друг друга, но и позволяют сформировать у ученика полную научную картину мира:

- Гражданско-правовое образование в широком смысле. Суть его заключается в том, что содержание всех школьных предметов формирует человека-гражданина. Гражданско-правовое образование в этом смысле – это образование, направленное на формирование человека-гражданина, – личности, которой присущи гражданские качества. В соответствии с первой моделью содержание гражданского образования определяют не основы общественных наук – таких, как экономика, социология, политология, этика, а проблемы общественной жизни. Именно они являются предметом содержания учебных дисциплин. Курсы, в основу которых заложена данная идея, носят четко обозначенный воспитательный характер. Яркими представителями такого подхода являются правовой центр «Гражданин» под руководством Я. Соколова, творческий коллектив педагогов «Гражданский форум» (Брянск), Центр гражданского образования (Самара).

- Гражданское образование в узком смысле. Основная его идея заключается в том, что гражданское образование отождествляется с политико-правовым курсом, но имеет уклон на право. Согласно этой концепции, гражданское образование – это интеграция трех дисциплин: права, этики и политологии. Основная идея данного подхода заключается в том, что ученик, изучая отдельные темы правоведения и политологии, продвигается к освоению основных наук. Поборниками такого подхода являются проектные группы Фонда правовых реформ (Москва), «Живое право» (аналог «Уличного права»), авторы работ «Азбука права» О. В. Мушинский и «Правоведение» А. Никитин.

- Правовое образование – это контаминационное (смешанное)1 образование. Согласно данному подходу, содержание правового образования представляет собой интеграцию общественных дисциплин. В рамках этого направления существует еще несколько концептуальных моделей гражданского образования: интегративная, политологическая, системная.

По мнению сторонников интегрированного подхода, гражданское образование является не самостоятельной образовательной системой, а одним из специфических направлений обществоведческого образования. Правовое образование в данном контексте понимается как интегративный курс социально-политических и правовых наук – «Человек и общество». Данная точка зрения обозначена в работах авторского коллектива под руководством Л. Н. Боголюбова, автора А. И. Кравченко и некоторых других.

Приверженцы политологического подхода (Н. М. Воскресенская, Н. В. Давлетшина, О. В. Кишенкова) при определении содержания правового (гражданско-правового, гражданского) образования опираются на понятие «гражданское общество» и полагают, что цель гражданского образования состоит в подготовке учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом, правовом государстве, гражданском обществе.

Сторонники системного подхода в правовом образовании считают, что содержание правового образования, в отличие от обществоведческого, не может быть нейтральным к процессу восприятия, усвоения его учащимися: оно призвано активно и целенаправленно воздействовать на сознание ученика, на его умения критически мыслить, творить, оценивать и т. п.

Таким образом, правовое образование – это личностно ориентированное образование, направленное на развитие социальных свойств школьника, что предполагает изменение уклада школьной жизни, создание правового пространства школы. Примерами такой деятельности являются школы «Самоопределение» (Москва), «Универс» (Красноярск).

Интересно

В настоящее время к этому перечню существующих направлений можно добавить еще несколько новых специфических концептуальных моделей правового (гражданско-правового, гражданского) образования, прежде всего, институционально-ценностный подход, в рамках которого образование рассматривается в единой системе воспитания, образования детей и взрослых, включая официальное и неформальное образование.

Интерес представляет опыт работы Красноярска, где этот подход реализуется через различные формы образовательного процесса: учебный предмет «Граждановедение» или циклы информационно-обучающих мероприятий для взрослых, общественно-полезную деятельность, демократический образ жизни коллектива. В городе реализуются три программы гражданского образования: «Школа в демократическом обществе», «Создание непрерывного образования работников местного самоуправления», «Формирование гражданской политики в третьем секторе».

В последние годы в стране вырос интерес к проблеме обучения правам человека и миротворческой деятельности. Московской школой прав человека, Молодежным центром по права человека, движением «Педагоги за мир» был обобщен и адаптирован к условиям России опыт, имеющийся в зарубежных странах.

Разнообразие подходов к содержанию, организации и методике правового образования является положительным моментом, так как позволяет увидеть всю многогранность данного явления, избежать монополизма бюрократических структур и обеспечить родителям и их детям равные возможности в выборе содержания гражданского образования.

Однако разнообразие точек зрения на содержание правового образования имеет и отрицательную сторону, суть которой в том, что различные коллективы и авторские группы вкладывают в содержание правового образования лишь свое видение данной проблемы, ее отдельные стороны, деформируя тем самым суть самого явления.

Данное противоречие – между ценностью вариативных подходов к определению содержания правового образования и ограниченностью каждого из них – не может быть устранено в приказном порядке или рычагами административного воздействия.

Единственный путь здесь – объединение при разработке содержания, организации и методики гражданского образования в школе усилий всех научных групп, авторских коллективов, специалистов и организаций.

Однако отказ от унифицированного образования, многообразие образовательных программ и типов школ как следствие реализации принципов свободы и плюрализма в образовании (ст. 2 Закона РФ «Об образовании») создают благоприятные условия как для достижения целей и задач школьного правового образования в его инвариантной модели, так и для конструирования альтернативных концепций общеправовой подготовки учащихся с учетом их возрастных и психологических особенностей, а также базового стандарта школьного юридического образования.

Анализ учебных планов 10–11-х классов показывает, что, как правило, общеправовая подготовка старшеклассников отсутствует, за исключением профилированных юридических классов.

В условиях, когда переосмысливается понимание культуры, образования, когда по-новому встает вопрос о месте правовых знаний, их значении в освоении личностью правовой действительности, сохранение лучших традиций школьного юридического образования и реализация принципов его непрерывности должны стать ведущими направлениями общеправовой подготовки учащихся как компонента концепции развития юридического образования в целом.

Высокая социальная востребованность лиц с юридическим образованием в силу объективного процесса формирования в России новой правовой системы и системы социально-политического и экономического управления не позволяет ограничиваться традиционной инвариантной моделью системы школьного образования.

Существенным недостатком этой модели является то, что обязательное систематическое изучение правовых вопросов прекращается в 14–15 лет (в 9-м классе), когда учащиеся еще не имеют юридического статуса в полном объеме. В результате общеправовая подготовка не получает завершения уже в самой модели.

Инвариантная модель общеобразовательной программы юридического образования и принцип непрерывности образования может обеспечить двухуровневую структуру общеправовой подготовки учащихся. Первый уровень образует выполняющая пропедевтическую функцию система правовых знаний, дающих представление о правовой действительности, о нормах правомерного поведения. Эти знания позволяют подростку ориентироваться в общественных отношениях соответственно его социальной роли и степени включенности в правовую жизнь общества.

Второй уровень – система правовых знаний, выполняющих мировоззренческую и регулятивную функции. Учащиеся знакомятся с эволюцией правовых воззрений, идеалов, юридических ценностей. Создаются условия, чтобы они смогли осмыслить право как сложное общественное явление в рамках либо специальных модульных курсов, либо интегрированного обществоведческого предмета.

Выполнение регулятивной функции юридического образования может быть обеспечено в процессе преподавания в школе специальной правоведческой дисциплины, раскрывающей систему российского права на основе широкого использования компаративного метода.

Статьи по теме

- Технологии активных и интерактивных методов обучения праву

- Лекция и семинар как формы занятий по правовым дисциплинам

- Методы и методические приемы обучения правовым дисциплинам

- Самостоятельная работа учащихся по правовым дисциплинам

- Педагогическое мастерство учителя права

- Основные задачи и тенденции правового образования в современной России

- Обучение праву на базовом и профильном уровнях

- История становления правового воспитания в отечественном образовании

- Понятие, цели, содержание и формы правового воспитания

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)