- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Горение

Горение может быть гомогенным (исходные вещества имеют одинаковое агрегатное состояние: горение газов) или гетерогенным (исходные вещества имеют разные агрегатные состояния: твердые или жидкие горючие вещества).

В зависимости от скорости распространения пламени горение делят на дефлаграционное (несколько метров в секунду), взрывное (десятки метров в секунду) или детонационное (тысячи метров в секунду). Пожары характеризуются дефлаграционным горением.

Различают три вида самоускорения химической реакции горения: тепловой, цепной и комбинированный. Реальные процессы горения идут по комбинированному механизму самоускорения (цепочно-тепловому).

Процесс возникновения горения имеет несколько этапов:

В зависимости от источника загорания (импульса) процессы самовозгорания можно разделить на тепловые, микробиологические и химические.

Основные показатели пожаро- и взрывоопасности:

Температуры вспышки, самовоспламенения и воспламенения горючих веществ определяются экспериментально или расчетом (ГОСТ 12.1.044-89); нижний и верхний концентрационный предел – экспериментально или руководствуясь «Расчетом основных показателей пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов».

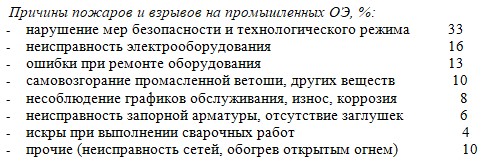

Пожаро- и взрывоопасность ОЭ определяется параметрами пожароопасности и количеством используемых в технологических процессах материалов, конструктивными особенностями и режимами работы оборудования, наличием источников зажигания и условий для быстрого распространения огня.Распространение пожаров и превращение их в сплошные пожары зависит от плотности застройки, разрушений и других факторов.

Пожароопасность веществ характеризуется линейной (см/с) или массовой (г/с) скоростями горения, а также предельным содержанием кислорода.

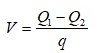

При горении твердых веществ скорость поступления летучих компонентов непосредственно связана с интенсивностью теплообмена в зоне контакта пламени и твердой поверхности. Массовая скорость выгорания (г/м2*с) зависит от теплового потока с поверхности, физико-химических свойств твердого горючего и выражается формулой:

где V – массовая скорость выгорания материала, г/м2*с; Q – тепловой поток от зоны горения к твердому горючему, кВт/м2; Q- теплопотери твердого горючего в окружающую среду, кВт/м2; q – количество тепла для образования летучих веществ, кДж/г.

Тепловой поток, поступающий из зоны горения к твердому горючему, зависит от энергии, выделенной в процессе горения, и условий теплообмена на границе горения и в зоне контакта твердого горючего и окружающей среды.

Пожарная обстановка и динамика ее развития зависят от:

- импульса воспламенения;

- пожарной опасности ОЭ;

- огнестойкости конструкции и ее элементов;

- плотности застройки в районе пожара;

- метеоусловий, особенно силы и направления ветра.

На ОЭ многие технологические процессы протекают при температурах, значительно превышающих температуру окружающей среды. Нагретые поверхности излучают потоки лучистой энергии, способные вызвать отрицательные последствия. Продолжительность теплового облучения человека без ощутимых последствий зависит от величины тепловыделения (Дж/с) его организма.

Чтобы физиологические процессы у человека протекали нормально, выделяемая в нем теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Избыток внешнего теплового излучения может привести к перегреву организма, потере сознания, ожогу или смерти. Температура кожи отражает реакцию организма на воздействие термического фактора.Если теплоотдача недостаточна, то происходит рост температуры внутренних органов (характеризуется понятием «жарко»). Тепловая энергия, превращаясь на горячей поверхности (очага пожара) в лучистую, передается – как свет – другому телу, имеющему более низкую температуру. Здесь лучистая энергия поглощается и вновь превращается в тепловую.

Предельная температура вдыхаемого воздуха, при которой человек еще способен дышать несколько минут без специальных средств защиты, 11б°С. Переносимость человеком высокой температуры зависит от влажности и скорости движения воздуха: чем больше влажность, тем меньше пота испаряется в единицу времени, то есть быстрее наступает перегрев тела. При температуре окружающего воздуха выше 30°С пот не испаряется, а стекает каплями, что резко уменьшает теплоотдачу.

Воздействие повышенной температуры на древесину:

- 110°С – удаляется влага (происходит сушка древесины);

- 150°C – начинается выделение летучих продуктов термического разложения, изменяется ее цвет (она темнеет);

- 200°C – то же, что и при 150°C, но древесина приобретает коричневую окраску;

- 300°C – значительное выделение газообразных продуктов, способных к самовоспламенению, древесина начинает тлеть;

- 400°C – то же, что и при 300°C, однако происходит самовоспламенение древесины.

При самостоятельном горении в условиях пожара линейная скорость выгорания древесины для тонких предметов (до 20 мм) около 1 мм/мин, для более толстых – 0,63 мм/мин.

Тяжелый бетон при температуре порядка 300°C принимает розовый оттенок, при 600°С – красноватый с появлением микротрещин, а при температуре 1000°С цвет переходит в бледно-серый, происходит выгорание частиц. Из-за различия в коэффициентах расширения его компонентов ширина трещин в бетоне достигает 1 мм. Взрывоопасное разрушение бетона при пожаре наблюдается в предварительно напряженных и тонкостенных элементах, особенно с повышенным влагосодержанием, при температуре 700…900°С.

Если температура нагретой поверхности ниже 500°С, то преобладает тепловое (инфракрасное) излучение, а при температуре выше 500°С присутствует излучение инфракрасного видимого и ультрафиолетового света.

Инфракрасные лучи оказывают на человека в основном тепловое воздействие, что приводит к уменьшению кислородной насыщенности крови, понижению венозного давления, нарушению деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Общее количество теплоты, поглощенное телом, зависит от площади и свойств облучаемой поверхности, температуры источника излучения, расстояния до него.Для характеристики теплового излучения используется понятие «интенсивность теплового воздействия». Это мощность лучистого потока, приходящаяся на единицу облучаемой поверхности.

Облучение с интенсивностью до 350 Вт/м² не вызывает неприятного ощущения, до 1050 Вт/м² – уже через несколько минут ощущается как жжение в месте облучения, и температура кожи в этом районе может повыситься на 10°С. При облучении с интенсивностью до 1400 Вт/м² увеличивается частота пульса, а до 3500 Вт/м² – уже возможны ожоги. Болевые ощущения появляются при температуре кожи около 45°С.Основным параметром, характеризующим поражающее действие светового излучения, является световой импульс «И». Это количество световой энергии, падающей за все время огненного свечения на 1м² освещаемой поверхности, перпендикулярной к направлению излучения. Световой импульс измеряется в Дж/м² или ккал/см². Световое излучение вызывает ожоги открытых участков тела, поражение глаз (временное или полное), пожары.

В зависимости от величины светового импульса различают ожоги разной степени:

- Ожоги 1-й степени вызываются световым импульсом, равным 2…4 ккал/см² (84…168 кДж/м²). При этом наблюдается покраснение кожных покровов. Лечение обычно не требуется.

- Ожоги 2-й степени вызываются световым импульсом, равным 5…8 ккал/см² (210…336 кДж/м²). На коже образуются пузыри, наполненные прозрачной белой жидкостью. Если площадь ожога значительная, то человек может потерять работоспособность и нуждаться в лечении. Выздоровление может наступить даже при площади ожога до 60% поверхности кожи.

- Ожоги 3-й степени наблюдаются при величине светового импульса, равного 9…15 ккал/см². (368…630 кДж/м²). Тогда происходит омертвление кожи с поражением росткового слоя и образованием язв. Требуется длительное лечение.

- Ожоги 4-й степени имеют место при световом импульсе свыше 15 ккал/см² (630 кДж/м²). Происходит омертвление более глубоких слоев ткани (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, костей).

При поражении значительной площади тела наступает смерть. Степень ожогов участков тела зависит от характера одежды: ее цвета, плотности, толщины и плотности прилегания к телу.

В атмосфере лучистая энергия ослабляется из-за поглощения или рассеивания света частицами дыма, пыли, каплями влаги, поэтому учитывается степень прозрачности атмосферы. Падающее на объект световое излучение частично поглощается или отражается. Часть излучения проходит через прозрачные объекты: стекло окон пропускает до 90% энергии светового излучения, которое способно вызвать пожар внутри помещения из-за преобразования световой энергии в тепловую.

Интересно

Таким образом, в городах и на ОЭ возникают очаги горения. Скорость распространения пожаров в городе зависит от характера застройки и скорости ветра. При скорости ветра около 6 м/с в городе с кирпичными домами пожар распространяется со скоростью порядка 100 м/ч; при сгораемой застройке – до 300 м/ч, а в сельской местности свыше 900 м/ч.

При этом надо учитывать наличие горючих материалов вокруг зданий (толь, бумага, солома, торф, камыш, древесина, нефтепродукты), их толщину, содержание влаги.

Статьи по теме

- Характеристика основных подразделений СвК ОЭ

- Специальная обработка

- Организация защиты личного состава формирований

- Оценка объектов, на которых необходимо выполнить СиДНР

- Обеспечение работ по ликвидации последствий ЧС

- Ввод формирований в очаг поражения

- Основы организации спасательных и других неотложных работ

- Мероприятия по подготовке к быстрому восстановлению производства

- Повышение устойчивости управления ОЭ в условиях ЧС

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)