- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Гипертрофия левого желудочка

Гипертрофия ЛЖ развивается у больных гипертонической болезнью, симптоматическими АГ, гипертрофической кардиомиопатией, кардиосклерозом, при многих врожденных и приобретенных пороках сердца и других заболеваниях, сопровождающихся длительной перегрузкой левого желудочка. В норме гипертрофия ЛЖ встречается у спортсменов, лиц тяжелого физического труда. Критерии диагностики гипертрофии ЛЖ были предложены многими авторами, тем не менее не существует ни одного 100% признака гипертрофии ЛЖ.

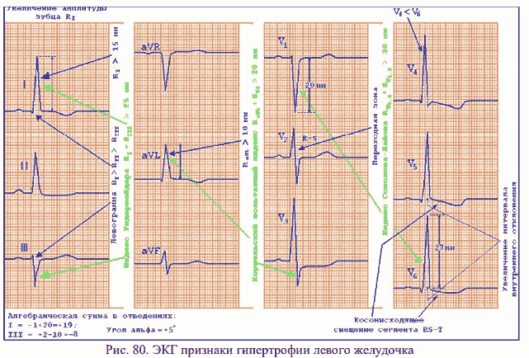

Судить о гипертрофии ЛЖ можно лишь по совокупности признаков. ЭКГ признаками гипертрофии ЛЖ являются (рис. 80):

- Увеличение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях и зубца S в правых грудных отведениях: RV5>26 мм, RV6>20 мм, SV1-V2>24 мм. Чем больше амплитуда зубцов RV5-V6, тем глубже становится зубец SV1-V2. В норме амплитуда зубца RV4>RV>RV6, то при гипертрофии ЛЖ меняется соотношение этих зубцов: при умеренной гипертрофии RV4RV6, а при выраженной – RV4<RV5<RV6. В некоторых случаях при выраженной гипертрофии в отведениях V1-V2 комплекс QRS приобретает вид QS.

- Признаки поворота сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки, переходная зона (равенство зубцов R и S) смещается вправо, в отведение V2. Для гипертрофии ЛЖ характерно исчезновение отрицательных зубцов S в левых грудных отведениях (V5, V6), комплекс QRS в отведении V6 приобретает форму qR. В большинстве случаев наблюдается не плавное, как в норме, уменьшение амплитуды зубцов S от V1 (V2) к V6, а резкий переход от сравнительно глубоких зубцов S в отведениях V1-V3 к почти полному или полному исчезновению зубцов S в V4-V6.

- Смещение ЭОС влево, при этом увеличивается амплитуда зубцов RI ≥ 15 мм, R aVL ≥ 11 мм или RI + SIII ≥ 25 мм (индекс Ундермейдера);

- Расширение комплекса QRS > 0,1 с в левых отведениях I, aVL, V5-V6 и увеличение времени внутреннего отклонения QRS в отведениях V5, V6 более 0,05 с.

- Выраженная ГЛЖ с дистрофическими изменениями в нем сопровождается нарушением процесса реполяризации желудочков. В отведениях V5-V6 отмечаются косонисходящее смещение сегмента S-T ниже изоэлектрической линии, обращенное выпуклостью кверху, переходящее в асимметричный отрицательный зубец Т (при вертикальной ЭОС – и в отведениях III, aVF), а в отведениях V1-V2 – реципрокная элевация сегмента S-T с дугой, обращенной выпуклостью книзу, переходящая в положительный зубец Т.

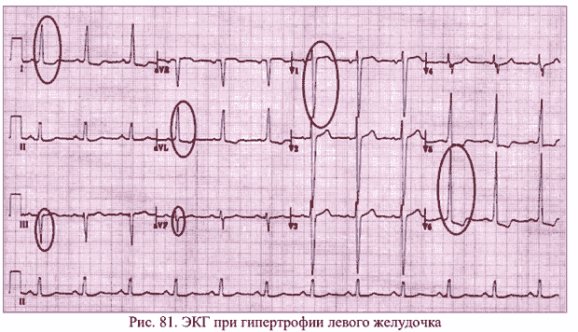

ЭКГ при гипертрофии ЛЖ представлена на рис. 81.

В клинической практике диагностическим критерием гипертрофии ЛЖ считается индекс Соколова-Лайона (М. Sokolow – T. P. Lyon): R V5(V6) + S V1 ≥ 35 мм у лиц старше 40 лет и ≥ 60 мм у лиц моложе 30 лет.

Другим диагностическим критерием гипертрофии ЛЖ считается Корнельский вольтажный индекс (Cornell index) = R aVL + S V3 больше 28 мм у мужчин и больше 20 мм у женщин или Корнельское вольтажное произведение: [R aVL (мм) + S V3 (мм)] х QRS (мс). Если полученное значение превышает 2440, то речь идет о гипертрофии ЛЖ.

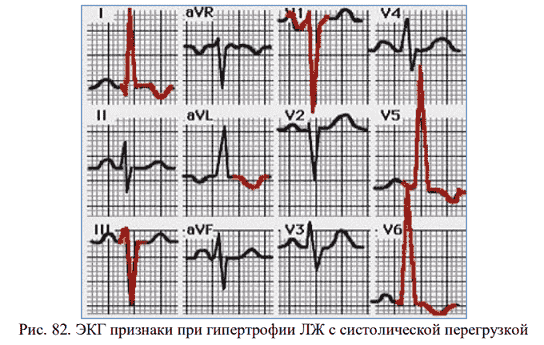

В ЭКГ заключении говорят только о гипертрофии ЛЖ, если при высоком зубце RV5-V6 изменения со стороны сегмента S-T и зубца Т отсутствуют. Если высокий зубец R в отведениях V5–V6 сочетается со снижением сегмента S-Т и отрицательным или сглаженным зубцом Т в этих отведениях, а в отведениях V1–V2 – реципрокная элевация сегмента S-T и положительный зубец Т, то при формулировании заключения говорят о гипертрофии ЛЖ с его систолической перегрузкой (рис. 82).

При снижении сегмента S-Т и наличии отрицательных зубцов Т не только в V5-V6, но и в других отведениях, например с V3 по V6, в заключении говорят о гипертрофии ЛЖ с выраженной его перегрузкой.

Диастолическая перегрузка ЛЖ развивается в результате переполнения его увеличенным количеством остаточной крови в диастоле, часто встречается при недостаточности митрального и аортального клапанов (перегрузка объёмом).

При диастолической перегрузке в основном происходит дилатация желудочка и на ЭКГ определяется в отведениях V5-V6 глубокий, более 2 мм, но меньше ¼ зубца R, не широкий (менее 0,03 с) зубец q.

Высокий зубец R в отведениях V5-V6 часто сочетается с глубоким зубцом S в отведениях V1-V2. В отведениях V5-V6 сегмент S-T расположен на изолинии или несколько выше и зубец Т положительный, часто высокий и заострённый.

Статьи по теме

- Комбинированная гипертрофия желудочков

- Гипертрофия правого желудочка

- Гипертрофия обоих предсердий

- Гипертрофия левого предсердия

- Гипертрофия правого предсердия

- Определение поворотов сердца вокруг поперечной оси

- Определение поворотов сердца вокруг продольной оси

- Вертикальное положение электрической оси сердца

- Горизонтальное положение электрической оси сердца

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)