- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Эшерихиозы

Эшерихиозы – острые инфекционные диареи, вызываемые патогенными типами кишечных палочек, протекающие с синдромом гастроэнтерита, реже гастроэнтероколита.

Этиология. Возбудителем заболевания является патогенная кишечная палочка, относящаяся к роду эшерихиа, устойчивая во внешней среде. Эшерихии быстро размножаются в продуктах питания и воде.

Патогенные кишечные палочки подразделяются на пять групп:

- энтеропатогенные (ЭПЭ) – к ним относятся серовары 026, 055, 0111;

- энтеротоксигенные (ЭТЭ) – включают 06, 08, 09, 015 и другие серовары. ЭПЭ и ЭТЭ являются наиболее частой причиной холероподобных эшерихиозов у детей грудного возраста. У старших детей они вызывают заболевания, протекающие по типу пищевой токсикоинфекции;

- энтероинвазивные (ЭИЭ) – к ним относятся 0124, 0151 и другие серовары. Они вызывают дизентериеподобные заболевания у детей старшего возраста;

- энтерогеморрагические (ЭГЭ) – 0157;

- энтероагрегативные (ЭАЭ).

Две последние группы изучены мало.

Другие эшерихии непатогенные. Они являются нормальной флорой кишечника.

Эпидемиология. Источником инфекции являются больные и бактерионосители, выделяющие с испражнениями и рвотными массами патогенные эшерихии. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный. Пути распространения инфекции: контактно-бытовой, реже – пищевой, водный. Основными факторами передачи инфекции являются молоко и молочные продукты.

Заражение ребенка может произойти во время или после родов от беременной матери при наличии у нее бессимптомного носительства ЭПЭ.

При резком ослаблении сопротивляемости организма здоровых детей, носителей ЭПЭ или ЭТЭ, повышается патогенность кишечной палочки и возможен эндогенный путь инфицирования.

Заболевание встречается в течение всего года в виде спорадических случаев или эпидемических вспышек. Болеют преимущественно дети грудного возраста, недоношенные и ослабленные другими заболеваниями. Иммунитет после перенесенного эшерихиоза нестоек и типоспецифичен.

Патогенез. Патогенность кишечной палочки связана с действием энтеротропного и нейротропного токсинов.

Патогенные эшерихии, попадая в кишечник с пищевым комком, размножаются, приклеиваются к эпителиальным клеткам, выделяют токсины, вызывая воспалительный процесс тонкого кишечника.

В результате повышается проницаемость сосудистой стенки, усиливается секреция жидкости и солей в просвет тонкой кишки. Нарушаются всасывающая, двигательная и ферментативная функции кишечника. Угнетаются все виды пищеварения.

Развивается соледефицитный тип диареи. Потери воды и солей приводят к развитию обезвоживания и токсикоза. Уменьшение объема циркулирующей крови сопровождается развитием ацидоза и гипоксии. Нарушается функция жизненно важных органов, в первую очередь сердечно-сосудистой системы и почек.

Клиническая картина. Инкубационный период составляет 5–7 дней, может укорачиваться или удлиняться в зависимости от массивности инфицирования. Клиническая картина зависит от вида возбудителя.

Различают холероподобные, протекающие по типу пищевой токсикоинфекции, и дизентериеподобные формы заболевания.

Холероподобная форма по клиническому течению напоминает легкую форму холеры. Инкубационный период короткий (1–3 дня). Заболевание начинается постепенно или остро. Протекает в виде энтерита или гастроэнтерита.

У детей первых месяцев жизни, особенно недоношенных, а также при массивном инфицировании заболевание развивается бурно. Однако высокого подъема температуры не отмечается. С первого дня появляются боли в животе, срыгивания или нечастая, но длительная и упорная рвота и жидкий стул (до 15–20 раз в сутки). Испражнения имеют характер «водянистой диареи». Стул обильный, брызжущий, с большим количеством воды, светло-желтого или оранжевого цвета, содержит прозрачную слизь. Быстро, в течение суток и даже часов, развивается эксикоз (рис. 76).

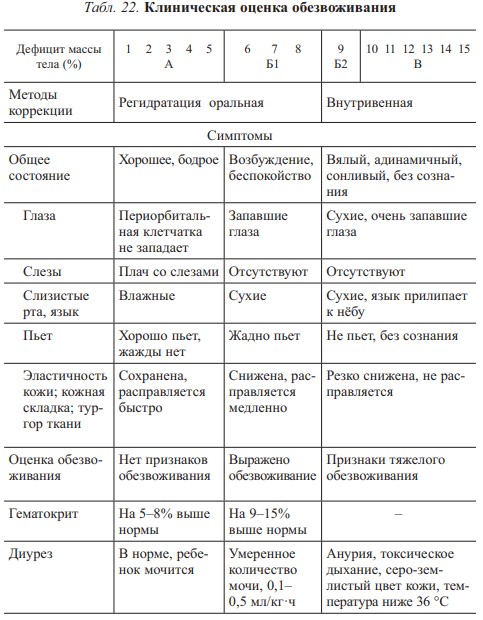

При постепенном начале заболевания температура тела нормальная или субфебрильная. Общая интоксикация умеренно выражена. Рвота нечастая – 1–2 раза в сутки. Частота стула достигает максимума к 5–7-му дню болезни. Столь же постепенно подкрадывается эксикоз, который определяет тяжесть состояния. Количественная оценка обезвоживания проводится по разнице массы тела в момент осмотра и до заболевания (в процентах). В случае отсутствия данных о динамике массы тела ребенка выраженность эксикоза устанавливается по клиническим признакам. Выделяют три степени эксикоза (табл. 22).

При I степени эксикоза дефицит массы тела составляет менее 5% (дефицит жидкости 40–50 мл/кг). Состояние ребенка удовлетворительное. Он активен. Жадно пьет воду. Отмечается легкая бледность кожных покровов, незначительное снижение эластичности и тургора тканей: складка кожи на животе легко расправляется, слегка снижается влажность кожи и слизистых. Незначительно западает родничок. При беспокойстве появляется тахикардия. Суточный диурез не изменен.

Эксикоз II степени характеризуется дефицитом массы тела 6–9% (дефицит жидкости от 60 до 80 мл/кг). Состояние больного тяжелое. Отмечается возбуждение, иногда судорожная готовность. Большой родничок западает. Черты лица заостряются. Кожа и слизистые сухие. Ребенок бледен. Кожная складка на животе расправляется с трудом. Голос осипший. Выявляется постоянная тахикардия. Тоны сердца приглушенные. Артериальное давление повышенное. Появляются одышка, олигурия.

При III степени эксикоза дефицит массы тела составляет 10% и более (дефицит жидкости 100–110 мл/кг). Развивается гиповолемический шок. Состояние крайне тяжелое. Больные заторможены, слабо реагируют на окружающие раздражители. Температура тела снижена. Кожа бледная, холодная, с мраморным рисунком. Кожная складка на животе не расправляется. Слизистые оболочки сухие, яркие. Дети спят с открытыми глазами, плачут без слез, с гримасой. Выражена тахикардия. Тоны сердца глухие, пульс слабый. Снижается АД. Может развиваться острая почечная недостаточность, ДВС-синдром.

У детей раннего возраста эшерихиозы могут протекать в виде легкого энтерита одновременно с острыми респираторными заболеваниями.

Форма эшерихиоза, подобная пищевой токсикоинфекции, протекает с рвотой, болями в животе и «водянистой диареей». Для нее характерно постепенное начало и легкое течение.

Дизентериеподобная форма эшерихиоза имеет легкое течение. Клиническая картина не отличается от шигеллеза.

Статьи по теме

- Медико-психологические особенности работы медсестры с инфекционными больными

- ВИЧ-инфекция

- Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи

- Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи

- Особенности вирусных гепатитов у детей

- Общие принципы лечения острых кишечных инфекций

- Шигеллез

- Кишечные инфекции

- Эпидемический паротит

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)