- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Экспериментальное исследование: поиск причины и следствия

Невозможность распознать, какое из естественно взаимосвязанных событий является причиной, а какое — следствием, навела многих социальных психологов на мысль создать — когда это возможно и этично — лабораторную имитацию повседневных процессов.

Интересно

Эту имитацию можно сравнить с работой инженеров-самолетостроителей. Они начинают отнюдь не с наблюдений за летающими объектами в различных естественных условиях. Изменения атмосферы и самих летающих объектов настолько сложны, что авиаконструкторам трудно систематизировать и применить эти данные для совершенствования летательных аппаратов.

Вместо этого создается некая имитация реальности, которую можно контролировать,— аэродинамическая труба. Теперь исследователь в состоянии манипулировать параметрами воздушного потока и с точностью может выявить их влияние на отдельные элементы конструкции крыла.

Контроль: манипулирование переменными

Подобно авиаконструкторам социальные психологи экспериментируют, создавая социальные ситуации, воспроизводящие важные особенности нашей повседневной жизни.

Варьируя всего один-два фактора, называемые независимыми переменными, экспериментатор выясняет, как их изменение влияет на нас. Как аэродинамическая труба позволяет выявить принципы аэродинамики, так и эксперимент дает возможность социальному психологу раскрыть принципы социального мышления, социального влияния и социальных отношений.

Конечная цель моделирования в аэродинамической трубе — расчет и прогнозирование аэродинамических характеристик сложного летательного аппарата; социальные психологи экспериментируют, чтобы понять и предсказать поведение человека.

Социальные психологи используют экспериментальный метод почти в 3/4 исследований, причем каждые два из трех исследований проводятся в лаборатории.

Для того чтобы проиллюстрировать лабораторный эксперимент, рассмотрим кратко сюжет, который более подробно разберем ниже: воздействие сцен насилия, показанных по телевизору, на поведение и социальные установки детей. Если сформулировать задачу подобным образом, это уже предполагает наличие причинно-следственного объяснения всем известной корреляции между просмотром телевизионных программ и поведением.

Рис. 1-2 напоминает нам о существовании по крайней мере еще двух причинно-следственных интерпретаций, не рассматривающих телепередачи в качестве причины детской агрессии. (Как вы думаете, что это за интерпретации?).

Социальные психологи поставили телевизор в лабораторию, где могли строго контролировать количество сцен насилия, показанных детям, и получили возможность наблюдать, как просмотр такого видеоряда влияет на поведение. Роберт Либерт и Роберт Бэрон показывали мальчикам из Огайо фрагменты гангстерских телефильмов или наиболее захватывающие моменты автомобильных гонок.

Интересно

Дети, смотревшие телепередачи со сценами насилия, чаще, чем не смотревшие, нажимали на специальную красную кнопку, которая якобы нагревала стержень, обжигающий другого ребенка. Этот критерий поведения мы называем зависимой переменной. (На самом деле, конечно же, не было никакого другого ребенка и никто не пострадал.) Подобные эксперименты показывают, что телевидение может быть одной из причин агрессивного поведения детей.

Мы уже поняли несложную логику экспериментирования: создавая и контролируя действительность в миниатюре, можно изменять один фактор за другим, выявляя таким образом, как эти факторы, раздельно или в совокупности, влияют на людей. Теперь давайте пойдем чуть дальше и посмотрим, как эксперимент разрабатывается.

В каждом социально-психологическом эксперименте присутствуют два обязательных условия. Одно мы только что рассмотрели — контроль. Исследователь манипулирует одной или двумя независимыми переменными, стараясь сохранить все остальные неизменными. Другое условие — это случайное распределение.

Случайное распределение: великий уравнитель

Помните, как на основе корреляций мы допускали, что просмотр сцен насилия по телевидению может служить причиной проявления агрессивности? Исследователь, проводящий опрос, в состоянии выявить и исключить воздействие других факторов, возможно, имеющих отношение к делу, чтобы, посмотреть, сохранятся ли взаимосвязи.

Но никому не под силу проконтролировать абсолютно все факторы, которые могут отличать тех, кто смотрит телепередачи со сценами насилия, от тех, кто не смотрит их. Те, кто предпочитает такие сцены, могут отличаться друг от друга уровнем образования, общей культурой, интеллектом — и еще многими факторами, которые исследователь не принимал в расчет.

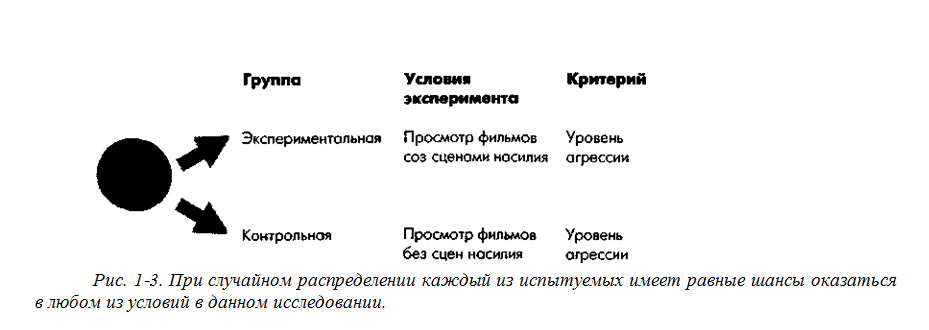

Одним ударом случайное распределение устраняет все посторонние факторы. При случайном распределении каждый человек имеет равные шансы увидеть передачи со сценами насилия или без сцен насилия. Таким образом, люди в обеих группах по своему социальному статусу, интеллекту, образованию, агрессивности и т. д. — в среднем будут одинаковыми.

Например, люди с высоким уровнем интеллекта равновероятно могут оказаться как в одной, так и в другой группе. Так как случайное распределение создает равноценные группы, любое различие в уровне агрессии, выявленное позже между двумя группами, должно иметь отношение к единственному различию между ними: видели они сцены насилия или нет (см. рис. 1-3).

Этика экспериментального исследования. Наш пример с телевизионными сценами насилия показывает, почему некоторые эксперименты уязвимы с нравственной точки зрения. Социальные психологи не должны в течение длительного промежутка времени демонстрировать детям сцены насилия.

Предпочтительнее, чтобы исследователи лишь на короткий срок изменяли образ жизни людей. Иногда экспериментальное воздействие — это совершенно безвредное, возможно, даже приятное переживание, на которое люди охотно дают свое согласие. Но временами исследователи осознают, что вступают в некую туманную область, балансируя между экспериментами безобидными и безнравственными.

То есть поведение в лаборатории (например, удар электрическим током в экспериментах на агрессию) не должно быть таким же, как в повседневной жизни. Но в эксперименте обязан присутствовать экспериментальный реализм — он должен целиком захватывать и увлекать участников.

Экспериментаторы не хотят, чтобы люди сознательно подыгрывали или откровенно скучали; им надо запустить реальные психологические процессы. Например, заставляя одного человека по-настоящему выбирать, какой силы будет электрический разряд, поражающий другого, можно получить вполне реалистичную оценку степени агрессивности испытуемого. Эта ситуация функционально имитирует реальное проявление агрессии.

Для достижения экспериментального реализма часто требуется прибегать к обману. Человек в соседней комнате на самом деле не подвергается воздействию электрических разрядов, но для экспериментатора важно, чтобы испытуемые об этом не знали, иначе это разрушит экспериментальный реализм. А потому около одной трети всех социально-психологических экспериментов требуют сознательного обмана.

Экспериментаторы стараются также скрывать свои ожидания, чтобы участники, стремящиеся быть «хорошими испытуемыми», не делали того, чего от них ждут, или из чувства противоречия не делали бы все наоборот.

Даже самые незначительные, казалось бы, детали: слова экспериментатора, оттенки интонации, жесты, — могут привести к непреднамеренной подтасовке. Чтобы свести до минимума подобное получение требуемых характеристик — намеки на то, что «требуется» определенное поведение,— экспериментаторы обычно стандартизируют свои инструкции, иногда используя при этом компьютер.

Исследователям часто приходится, фигурально выражаясь, идти по натянутому канату, выстраивая свои эксперименты так, чтобы не выйти за рамки этических норм. Сознание, что вы причиняете кому-то боль или подвергаетесь сильному социальному давлению ради того, чтобы выяснить, изменит ли это ваше мнение или поведение, может вызвать временный дискомфорт. Такие эксперименты поднимают старый, как мир, вопрос: верно ли, что цель оправдывает средства? Оправдывает ли озарение исследователя обман, а случается, и страдания людей?

Комитеты по этике в настоящее время пересматривают кодекс социально-психологических исследований, чтобы гарантировать гуманное отношение к испытуемым.

Этические принципы, разработанные Американской психологической ассоциацией (1981, 1992) и Британским психологическим обществом (1991), настоятельно советуют исследователям следующее:

- Достаточно полно информировать потенциальных участников эксперимента, чтобы в итоге получить согласие осведомленного испытуемого.

- Быть правдивыми. Использовать обман только в том случае, если он оправдан значимой целью и если нет альтернативы.

- Защищать людей от возможных травм и серьезного дискомфорта.

- Использовать информацию о каждом из участников конфиденциально.

- После завершения эксперимента подробно рассказать о его целях и структуре, не скрывая обмана. Единственное исключение из этого правила — случаи, когда такая обратная связь расстроит людей, скажем, если они поймут, что были глупы или жестоки.

Экспериментатор должен быть достаточно тактичен и предоставлять участникам эксперимента всю необходимую информацию, чтобы мнение людей о себе оставалось, по крайней мере, не хуже, чем было до участия в эксперименте. Еще лучше, если участников ответно познакомят с характером психологического исследования.

Когда с участниками обращаются уважительно, не манипулируют ими, мало кто из них возражает против обмана. Действительно, защитники социальной психологии могут подтвердить, что, собирая и возвращая курсовые контрольные, мы вызываем гораздо больше тревог и страданий, чем в наших экспериментах.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)