- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Диагностирование исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

Содержание опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования включало констатирующий, формирующий и контрольный этапы (рисунок 2).

Исследованием были охвачены 102 обучающихся специальности 5В010200 Педагогика и методика начального обучения Казахского государственного женского педагогического университета, также на констатирующем этапе исследования приняли участие студенты МИГУ.

Интересно

Обучающимися экспериментальных групп (ЭГ) были те, кто проходил обучение в соответствии с предложенной методикой формирования исследовательской компетентности; не охваченные мерами специально организованного обучения, относились к контрольным группам (КГ).

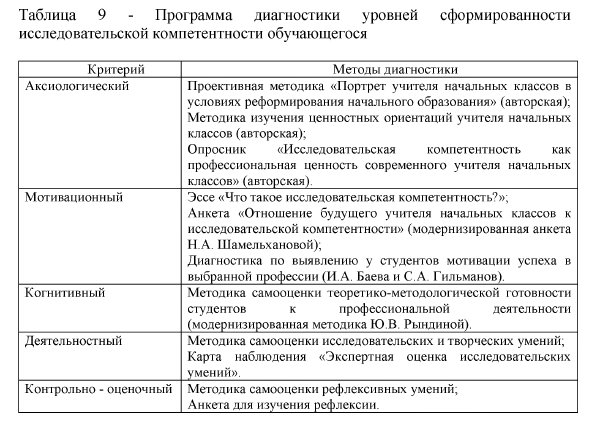

Цель констатирующего этапа исследования – определение исходного состояния исследовательской компетентности у испытуемых. Диагностика проводилась с использованием комплекса методов диагностического исследования: наблюдения, анкетирования, оценки и самооценки, статистики. Ниже излагается программа диагностики уровней сформированности исследовательской компетентности обучающихся по пяти критериям.

Опытно-экспериментальная работа по диагностированию аксиологического критерия исследовательской компетентности обучающегося осуществлялась с помощью 3 методик:

- проективная методика «Портрет учителя начальных классов в условиях реформирования начального образования»;

- методика изучения ценностных ориентаций учителя начальных классов;

- опросник «Исследовательская компетентность как профессиональная ценность современного учителя начальных классов».

Диагностическая цель проективной методики «Портрет учителя начальных классов в условиях реформирования начального образования» – выявление ценностных ориентации личности учителя начальных классов, посредством самостоятельного определения наиболее важных педагогических ценностей. Обучающимся было предложено нарисовать портрет современного учителя начальных классов, определив наиболее важные ценности, которые ему необходимы в условиях реформирования начального образования в РК.

Студенты контрольной и экспериментальной групп выделили следующие наиболее важные ценности, на их взгляд: любовь к детям; терпеливость; образованность (эрудированность); владение современными технологиями; креативность; знание своего предмета, коммуникабельность, активность (лидерство, инициативность).

Анализ ответов выявил склонность студентов к недооценке необходимости формирования исследовательской компетентности в характеристике профессионала, востребованного современным обществом.

С целью выяснения ценностных ориентаций студентам была предложена методика изучения ценностных ориентаций, основанная на приёме прямого ранжирования списка из 15 важных педагогических ценностей в алфавитном порядке (гностические умения, интерактивность, инновационная готовность, интеллектуальное мышление, исследовательская компетентность, информационная компетентность, конструктивно-проектировочные умения, личностные качества, методологическая культура, общение с младшими школьниками, коллегами, родителями, предметные знания в области педагогики и методики начального обучения, профессиональная компетентность, самообразование, саморазвитие, социально-педагогическая деятельность, специальные умения, творчество). Результаты ранжирования распределились следующим образом.

В иерархии ценностных ориентаций студентов КГ и ЭГ наибольшую значимость представляют такие ценности как:

- Предметные знания в области педагогики и методики начального обучения -31%;

- Профессиональная компетентность – 19%;

- Общение с младшими школьниками, коллегами, родителями – 10%;

- Личностные качества – 9%;

- Интеллектуальное мышление – 7%;

- Гностические умения- 6%;

- Творческие умения -5%;

- Прогностические умения – 3%;

- Коммуникативные умения – 2%;

- Конструктивно – проектировочные умения – 2%;

- Интерактивность, инновационная готовность- 2%;

- Исследовательская компетентность – 1%;

- Самообразование, саморазвитие – 1%;

- Информационная компетентность – 1%;

- Специальные умения (укажите какие) – 1%.

Представим полученные данные на рисунке 3.

На основе анализа ответов, мы видим, что и как в предыдущей диагностике и в готовом списке ценностей обучающиеся обеих испытуемых групп показывают те же результаты, что и в 1 методике, на 1 месте – предметные знания (31%) и профессиональная компетентность (19%), личностные качества (9%). Ведущие ценности актуальные на современном этапе для будущего учителя начальных классов, как информационная компетентность, самообразование, саморазвитие, исследовательская компетентность, к сожалению, оказались в конце списка ценностей.

Поскольку исследовательская компетентность будущего учителя начальных классов, в рамках исследования, определена нами как интегральное качество личности будущего учителя начальных классов, интересно было определить, а в реальной ситуации является ли данное качество у обучающихся актуальной профессиональной ценностью. Для этого использовался опросник «Исследовательская компетентность как профессиональная ценность современного учителя начальных классов».

Опросник состоит из 18 утверждений, по которым необходимо оценить насколько исследовательская компетентность является для испытуемых профессиональной ценностью (таблица 10, рисунок 4).

19,2% обучающихся в КГ и 12% в ЭГ не считают исследовательскую компетентность профессиональной ценностью. Около 36,5% обучающихся в КГ и 36% в ЭГ находятся на так называемом критическом уровне, а значит плохо представляют себе значение исследовательской компетентности в профессиональной деятельности учителя начальных классов.

Эти обучающиеся являются наиболее сложной группой, так как плохо воспринимают необходимость формирования исследовательской компетентности в процессе профессиональной подготовки. Однако, и в этой категории, на наш взгляд, возможно добиваться определенных успехов за счет усиленной мотивации и особого (большей частью, индивидуального) подхода к их обучению.

Эти данные приняты нами как исходные по диагностированию аксиологического критерия исследовательской компетентности. Диагностирование исследовательской компетентности по второму критерию (мотивационный)

Диагностирование мотивационного критерия исследовательской компетентности обучающегося осуществлялась с помощью 3 методик:

- написание эссе «Что такое исследовательская компетентность?»

анкета «Отношение будущих учителей начальной школы к исследовательской компетентности» (модернизированная анкета Н.А. Шамельхановой); - диагностика по выявлению у студентов мотивации успеха в выбранной профессии (И.А. Баева и С.А. Гильманов).

Результаты написания эссе обеих испытуемых групп схожи по содержанию: исследовательская компетентность для студентов, это качество исключительно связано с исследовательской деятельностью, научным трудом, а поэтому, по их мнению, очень далека от практической деятельности учителя начальных классов.

По мнению обучающихся, это качество учителя желательно, но не обязательно в профессиональной деятельности, вот один из эпизодов эссе: «…. я будущий учитель начальных классов, для меня самое главное научить писать, читать ребенка… да и ко мне самой предъявляется ряд требований, среди которых самое главное любить ребенка… а исследовательская компетентность, это наверно исследование, научный труд, например, написать статью, описать свой опыт, для меня это сложно, непонятно, пусть этим займутся методисты, видные педагоги, ученые, да и что я могу написать в начале своей профессиональной карьеры».

Таким образом, обучающиеся не понимают смысла связи науки и практики, необходимости формирования исследовательской компетентности как инвариативной составляющей профессиональной компетентности. Для выявления отношения студентов к исследовательской компетентности, нами модернизирована анкета Н.А. Шамельхановой.

Целью анкетирования было выявить отношение обучающихся к выбранной специальности и будущей профессиональной деятельности, степень осознания ими необходимости организации педагогического процесса методами научного познания. По результатам анкетирования можно было судить о развитости мотивации, потребности в профессиональной деятельности, научных интересах, стремлениях, идеалах, отношении к профессиональному труду.

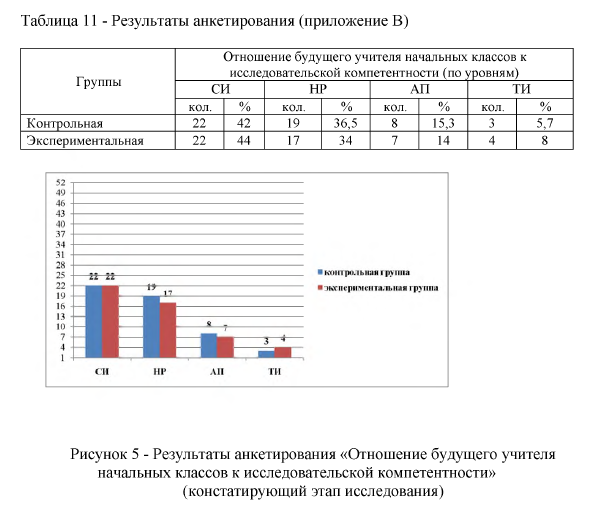

Ответы на вопросы анкеты показали, что большинство обучающихся, как в контрольной, так и экспериментальной группах плохо или недостаточно полно представляют значимость методов научного познания в организации педагогического процесса (таблица 11, рисунок 5).

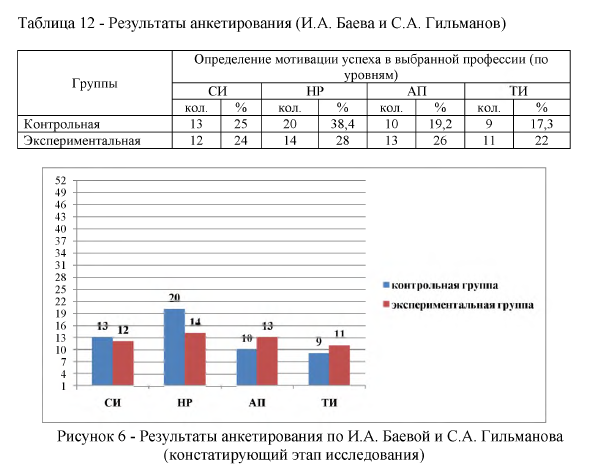

Диагностика по выявлению у студентов мотивации успеха в выбранной профессии осуществлялась с помощью анкетирования И.А. Баевой и С.А. Гильманова, состоящая из 14 вопросов. За ответы «Да» выставляется 4 балла, «Пожалуй, да» – 3 балла, «Не могу сказать» – 2 балла, «Пожалуй, нет» – 1, «Нет» – 0 баллов. Результаты диагностики представлены в таблице 12 и рисунке 6.

Проанализируем ответы испытуемых, свою будущую профессию обучающиеся обеих групп установили на 4 (КГ) и 3 (ЭГ) позициях из 9 возможных, т.е. можно констатировать, что в целом, она нравится им в меньшей степени. Однако на вопрос: Собираетесь ли вы после окончания Вуза, работать учителем начальных классов, более 45% опрошенных сказали больше «Да», чем «Нет».

В обеих испытуемых группах присутствует желание знать об учениках больше, понимать их состояние, поступки; присутствует интерес к наблюдению за поведением учеников, к процессу развития их личности.

Привлекает общение и совместные действия, объяснение непонятного и др., они получают удовольствия от результатов в передаче информации и ее преобразования, объяснения того, как выполнять какое-либо дело, однако, обучающиеся не могут самостоятельно вырабатываете свои педагогические способы действий, так как недостаточно владеют профессиональными знаниями и не выработали устойчивые приемы и способы организации своей деятельности.

На вопрос: «Умеете ли вы целостно видеть и проектировать педагогический процесс, ориентируясь на формирование заданных качеств, знаний, навыков, поведения ученика» ответили в большинстве «Пожалуй, нет» и «Нет».

Результаты анкеты позволили определить четыре основных уровня мотивации успеха в выбранной профессии: творчески-интеллектуальный, активно-поисковый, нормативно-репродуктивный, ситуативно-интуитивный.

Таким образом, в КГ:

- ситуативно-интуитивный – 25%,

- нормативно репродуктивный – 38,4%,

- активно-поисковый – 19,2%,

- творчески-интеллектуальный – 17,3% уровни мотивации к успеху в выбранной профессии.

В ЭГ:

- ситуативно-интуитивный – 24%,

- нормативно-репродуктивный – 28%,

- активно-поисковый – 26%,

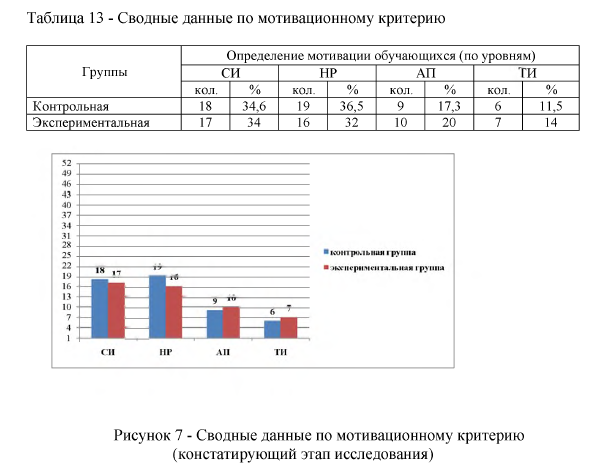

- творчески-интеллектуальный – 22% уровни мотивации к успеху в выбранной профессии (таблица 13, рисунок 7).

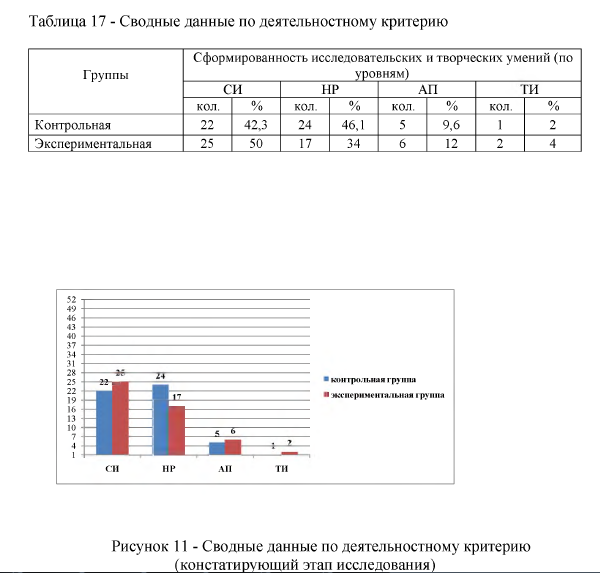

Диагностирование исследовательской компетентности по третьему критерию (когнитивный). Диагностирование исследовательской компетентности по когнитивному критерию осуществлялось с помощью методики самооценки теоретико методологической готовности будущих учителей начальных классов к профессиональной деятельности (модернизированная методики Ю.В. Рындиной).

Цель методики – на основе самооценки знаний, умений и личностных качеств отрефлексировать и определить актуальный уровень теоретико-методологической готовности к осуществлению профессиональной деятельности.

Методика состоит из 17 вопросов, при ответах на которые студентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале степень выраженности соответствующих теоретико-методологических знаний, умений и личностных качеств. Изучение результатов самооценки теоретико-методологической готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности позволило констатировать низкий уровень её проявления.

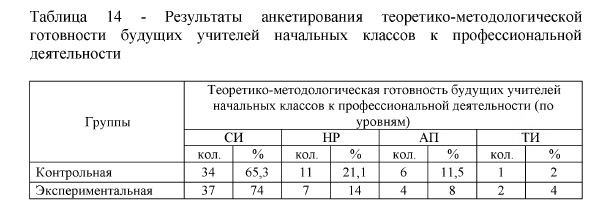

Так, ситуативно интуитивный уровень теоретико-методологической готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности был зафиксирован в КГ: у 65,3%, нормативно-репродуктивному уровню соответствовало 21,1% студентов, активно-поисковому уровню – 11,5%, творчески-интеллектуальный уровень был выявлен у 2% студентов.

В ЭГ: ситуативно-интуитивный уровень теоретико-методологической готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности у 74%, нормативно-репродуктивному уровню соответствовало 14% студентов, активно-поисковому – 8%, творчески- интеллектуальный уровень был выявлен у 4% студентов (таблица 14, рисунок 8).

Диагностирование исследовательской компетентности по четвертому критерию (деятельностный). Диагностирование исследовательской компетентности по деятельностному критерию было ориентировано на выявление сформированости исследовательских и творческих умений обучающихся.

Использовались методика самооценки исследовательских и творческих умений и Карта наблюдения «Экспертная оценка исследовательских умений». Цель методики самооценки исследовательских и творческих умений – на основе самооценки перечисленных умений определить актуальный уровень их сформированности.

Методикой предусмотрены следующие критерии оценки исследовательских и творческих умений:

- 5 – умение ярко выражено;

- 4 – умение достаточно сформировано;

- 3 – умение имеет место;

- 2 – умение сформировано в незначительной степени;

- 1 – умение не сформировано.

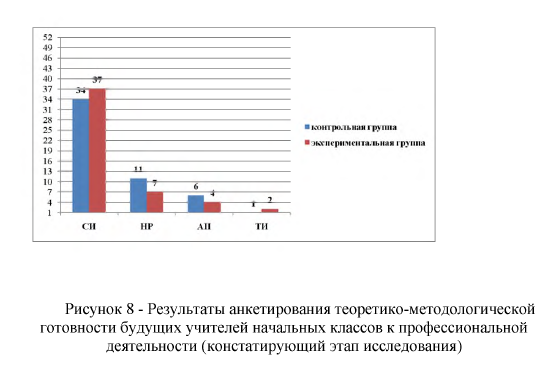

Участникам эксперимента были предложены утверждения. Они оценивали сформированность у себя исследовательских и творческих умений в соответствии с обозначенными критериями. Изучение результатов самооценки исследовательских и творческих умений позволяет констатировать, в целом, низкий уровень их проявления.

При этом наиболее низкие значения получили умения:

- формулировать и обосновывать тему исследования;

- обобщать и систематизировать результаты собственной профессиональной деятельности;

- определять наиболее эффективные способы решения проблемы;

- прогнозировать результаты осуществляемой профессиональной деятельности;

- ориентироваться и перестраивать способы деятельности в изменяющихся условиях; осуществлять самоорганизацию профессиональной деятельности;

- использовать методологические знания, исследовательские умения и навыки в практической деятельности; принимать нестандартные и новаторские решения.

Более высоко были оценены такие умения:

- самостоятельно работать с различными источниками информации, включая новейшие информационные технологии и базы данных;

- использовать в работе логические приёмы мышления (анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия и др.);

- составлять план доклада, выступления с элементами цитирования, аннотирования, рецензирования;

- составлять рекомендации, памятки.

Результаты диагностической карты представлены в таблице 15 и рисунке 9.

Карта наблюдения «Экспертная оценка исследовательских умений» только подтвердила ранее полученные результаты по деятельностному критерию. Обучающиеся обеих испытуемых групп, набравшие более 41 балла характеризуются любознательностью в самых разных областях, умеет воспринимать и описывать объект с разных точек зрения. Умеют выдвигать различные идеи, предлагает необычные, нестандартные, оригинальные идеи по решению проблемы.

Интересно

Быстро реагирует на ошибки и неточности, допущенные преподавателем или другими студентами, и исправляет их. Желают участвовать в эксперименте, диспутах и обсуждениях; умеет убедить собеседника в своей правоте. Хорошо излагают свои мысли, ссылаются на различные источники и т.д.

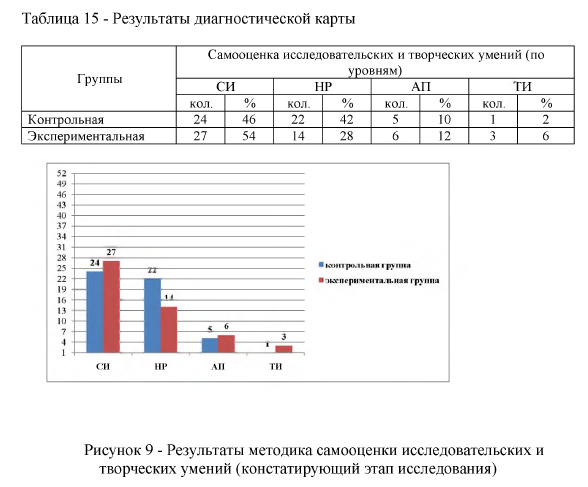

У большинства испытуемых данные характеристики выбраны как «редко» и «иногда» – в КГ: 40,3%; в ЭГ: 46%. По результатам наблюдений, в КГ: нормативно-репродуктивному уровню соответствовало 48% студентов, активно-поисковому – 9,6%, творчески-интеллектуальный уровень был выявлен у 2% студентов.

В ЭГ: нормативно-репродуктивному уровню соответствовало 38% студентов, активно-поисковому- 12%, творчески- интеллектуальный уровень был выявлен у 4% студентов (таблица 16, рисунок 10).

Обобщение данных по деятельностному критерию представлены в таблице 17 и рисунке 11.

Диагностирование исследовательской компетентности по пятому критерию (контрольно-оценочный). Контрольно-оценочный компонент диагностировался с помощью методики самооценки рефлексивных умений и анкетирования. Цель данной методики – на основе самооценки перечисленных рефлексивных умений определить начальный уровень их сформированности.

Методикой предусмотрены следующие критерии оценки рефлексивных умений:

- 5 – умение ярко выражено;

- 4 – умение достаточно сформировано;

- 3 – умение имеет место;

- 2 – умение сформировано в незначительной степени;

- 1 – умение не сформировано. Участникам эксперимента были предложены утверждения.

Они оценивали сформированность у себя рефлексивных умений в соответствии с обозначенными критериями. При этом наиболее низкие значения получили умение – оригинально осмысливать педагогические проблемы; оценивать осуществляемую профессиональную деятельность по следующим характеристикам: проблема, тема, объект исследования, его предмет, задачи, гипотеза и т.д.

Более высоко были оценены умения: анализировать опыт других с целью дальнейшего его применения в своей деятельности; анализировать свои чувства и опыт; критически оценивать свои действия и поведение. В целом, студенты показали нормативно-репродуктивный и ситуативно-интуитивный уровни сформированности рефлексивных умений.

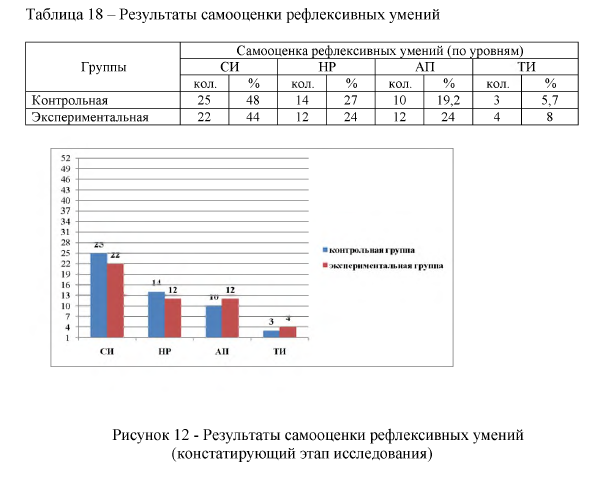

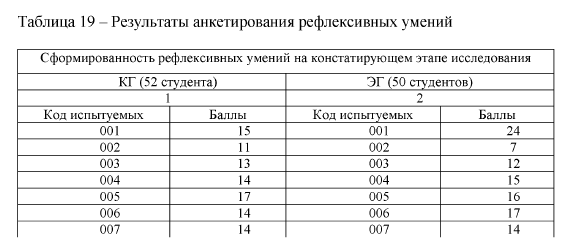

Обобщение результатов формирования исследовательской компетентности по контрольно-оценочному критерию представлено в таблице 18 и рисунке 12. Результаты анкетирования для изучения рефлексии аналогичны, испытуемому предлагается ряд позиций, в каждой паре выбирается одна позиция, являющаяся для него предпочтительной.

Ответы сравниваются с ключом. В случае совпадения ответов испытуемого по данной оппозиции с ответом ключа, ему присваивается 1 балл, в случае несовпадения – 0 баллов. Далее происходит суммирование всех баллов. Результаты представлены в таблице 19.

Обработка результатов уровней сформированности рефлексивных умений двух испытуемых групп осуществлялась с помощью 1-критерия Стьюдента. Сводные данные по компонентам ИК на констатирующем этапе исследования представлены в таблице 20 и на рисунке 13.

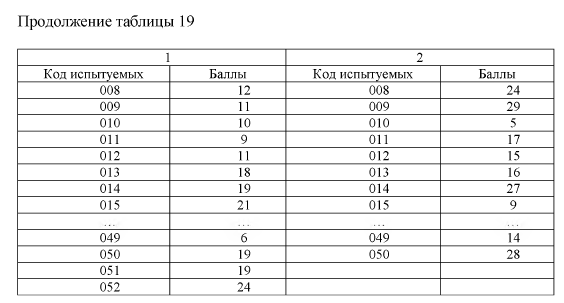

Обобщение результатов констатирующего эксперимента отображены в таблице 21 и на рисунке 14.

Материалы констатирующего эксперимента позволили дать характеристику реальному состоянию сформированности исследовательской компетентности.

Сравнительный анализ теоретической модели, которая представляет идеальное состояние данного качества с реальным, привел к следующим выводам:

- для изменения исходного состояния исследовательской компетентности, приближение к идеальному, необходимо разработать соответствующую методику и проверить ее действенность и эффективность на практике;

- апробация методики формирования исследовательской компетентности должна стать во главу угла формирующего этапа исследования;

- данная методика будет реализовываться в течение определенного времени, в ходе которого будут изменяться основные компоненты исследовательской компетентности.

Выводы, полученные в ходе констатирующего эксперимента, показали, что для положительного изменения реального состояния исследовательской компетентности нужно решить следующие задачи:

- развитие у студентов системы ценностных ориентаций на творческую самореализацию и саморазвитие будущей профессиональной деятельности, изменение мотивации через реализацию концепции «Я-буду тий учитель начальных классов-исследователь»;

- повышение теоретико-методологической подготовки с ориентацией на целостность педагогического процесса;

- совершенствоваие исследовательских умений;

- необходимо проследить динамику сформированности исследовательской компетентности и ее отражение в осуществляемой профессиональной деятельности.

Статьи по теме

- Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Содержание методики формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Модель формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Педагогические условия формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Структурно-содержательная характеристика исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Сущность понятия «исследовательская компетентность будущего учителя начальных классов»

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)