- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Активная иммунизация детей

Сущность и цели иммунопрофилактики. Иммунитет – это иммунологический надзор организма, его способ защиты от различных антигенов, несущих на себе признаки генетически чужеродной информации. Проникновение (или введение при вакцинации) микробных или вирусных антигенов вызывает иммунный ответ, являющийся высокоспецифической реакцией организма. Главная роль в развитии приобретенного иммунитета принадлежит клеткам лимфоидной системы – Т- и В-лимфоцитам. В иммунных реакциях принимают участие и другие популяции клеток и неспецифические факторы защиты (лизоцим, комплемент, интерферон, пропердин и др.).

Т-клетки участвуют в реакции гиперчувствительности замедленного типа, являются основным фактором в противовирусной устойчивости, резистентности к опухолям, отторжении трансплантата и обеспечивают развитие клеточного иммунитета. Существует несколько субпопуляций Т-клеток. Т-система контролирует функции В-системы. Основной функцией В-клеток является защита от антигенных воздействий вирусного, бактериального и пищевого происхождения путем продукции разных типов антител. В сыворотке крови обнаружено пять классов иммуноглобулинов: А, М, G, D, Е. Синтез антител является самым универсальным, высокоспецифичным и эффективным способом реакции на чужеродные вещества.

Иммунологическая реакция на первичное и повторное введение антигенов различна. При первой встрече с антигеном В-лимфоциты обеспечивают начальный синтез антител, после чего остается определенное количество клеток памяти. Иммунологическая память представляет собой способность организма ускоренно и усиленно вырабатывать антитела при повторном введении того же антигена. К хранению иммунологической памяти причастны В- и Т-клетки, стимулированные данным антигеном. Присутствие антигена в организме для сохранения иммунологической памяти необязательно.

Основной целью активной иммунизации является создание искусственного (приобретенного) иммунитета против того или иного инфекционного заболевания. В ответ на введение вакцины (анатоксина) вырабатывается специфический иммунитет против определенного возбудителя.

Вакцинирующие препараты. Для проведения активной иммунизации используют различные виды биологических препаратов, главными из которых являются вакцины и анатоксины:

- вакцины, состоящие из живых ослабленных микроорганизмов (коревая, паротитная, оральная полиомиелитная вакцина, краснушная, гриппозная). Эти препараты вызывают вакцинальный процесс, идентичный инфекционному, иногда с некоторыми клиническими проявлениями;

- вакцины, содержащие перекрестно реагирующие живые микроорганизмы, иммунологически связанные с возбудителем данного заболевания. При введении человеку они вызывают ослабленную инфекцию, которая защищает от более тяжелой. К этому типу относят вакцину БЦЖ, приготовленную из возбудителя, вызывающего туберкулез крупного рогатого скота;

- вакцины, включающие убитые или инактивированные микроорганизмы (коклюшная, гриппозная вакцины, инактивированная полиомиелитная вакцина);

- химические вакцины, состоящие из фракций цельных убитых микроорганизмов (менингококковая, В-гепатитная и др.);

- ассоциированные вакцины, в состав которых входит несколько моновакцин (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, комплексная вакцина против кори, паратита и краснухи;

- анатоксины, содержащие инактивированный токсин, вырабатываемый микробом-возбудителем (дифтерийный, столбнячный анатоксины). Эти препараты обеспечивают выработку иммунитета к токсину соответствующего возбудителя.

Вакцинальный процесс и его закономерности. Активная иммунизация вызывает выработку иммунитета после определенного промежутка времени. Поэтому ее применяют главным образом для профилактики заболеваний. Использование активной иммунизации с лечебными целями имеет ограниченное значение. Для получения прочного и длительного иммунитета необходимо поддерживать определенный уровень антител в организме. Это достигается повторным введением вакцинных препаратов с определенными интервалами и в определенные сроки. Соблюдение интервалов между введением прививочного антигена необходимо, так как организм не сразу после иммунизации способен ответить на новое антигенное раздражение развитием иммунитета (отрицательная фаза иммунитета). Укорочение интервалов между введением прививочного антигена может вызвать повышенные реакции и осложнения.

Влияние вакцинирующих препаратов на организм. Введение в организм любого прививочного препарата вызывает поствакцинальную реакцию. Проявления поствакцинальной реакции не выходят за пределы физиологической нормы, отличаются временным характером, зачастую клинически не определяются. Для каждого вида прививок поствакцинальная реакция более или менее характерна, а при применении живых вакцин − специфична.

Иногда поствакцинальные реакции, сохраняя свои основные признаки, протекают атипично, и тогда их называют необычными реакциями. Сильная общая реакция может проявиться повышением температуры тела выше 40 °С, сильная местная реакция − в виде инфильтрата диаметром более 2 см в месте введения вакцины, нередко в сочетании с лимфангитом и лимфаденитом.

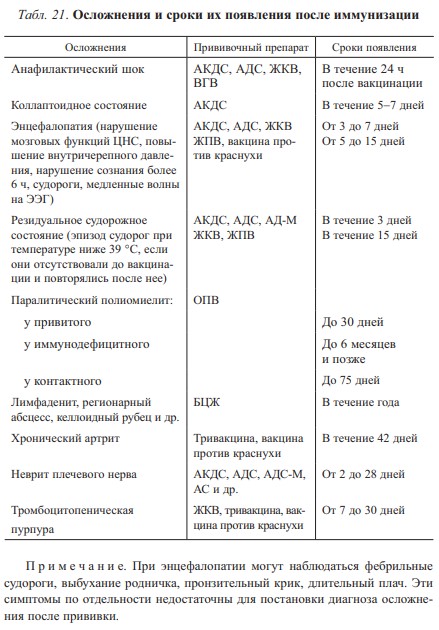

Поствакцинальные осложнения представляют собой патологические состояния организма, возникающие после прививки и по своим проявлениям выходящие за пределы физиологической нормы. Причинами их возникновения являются нарушения техники вакцинации, индивидуальные реакции организма, качество вакцин. Различают местные осложнения, осложнения со стороны нервной системы и прочие (табл. 21). Развитие этих поствакцинальных осложнений часто связано с недоучетом имеющихся противопоказаний.

Медицинские противопоказания к иммунизации. Они подразделяются на три группы:

- временные (до 1 месяца);

- длительные (от 1 до 3 месяцев);

- постоянные (1 год и более).

Решение об установлении или отмене временного медицинского противопоказания принимает врач-педиатр, длительного и постоянного противопоказания – иммунологическая комиссия (педиатр, невролог, отоларинголог, при наличии – иммунолог, аллерголог и другие специалисты). Все случаи длительных или постоянных медицинских противопоказаний регистрируют в журнале.

Временными противопоказаниями для проведения прививок являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Плановые прививки проводят после исчезновения острых проявлений заболевания и достижения полной или максимально возможной ремиссии, в том числе на фоне поддерживающего лечения (кроме иммуносупрессивного).

Прививки по эпидемическим показаниям могут проводиться при нетяжело протекающих острых респираторных и кишечных инфекциях, в отсутствие ремиссии хронического заболевания на фоне активной терапии по решению врача-педиатра.

Длительные и постоянные медицинские противопоказания к вакцинации. Различают:

- постоянные противопоказания к введению всех вакцин – анафилактический шок, развившийся в течение 24 ч после вакцинации, другие немедленные аллергические реакции, энцефалит, афебрильные судороги;

- противопоказания ко всем живым вакцинам. Живые вакцины не должны назначаться лицам с первичными иммунодефицитными состояниями, злокачественными новообразованиями, при беременности;

- дополнительные противопоказания к отдельным вакцинам:

- вакцина против вирусного гепатита (ВГВ) противопоказана при повышенной чувствительности к дрожжами и другим компонентам вакцины;

- туберкулезная вакцина (БЦЖ) противопоказана недоношенным детям с массой тела при рождении менее 2500 г, при осложнениях на предыдущее введение вакцины БЦЖ (региональные лимфаденит, абсцесс, келоидный рубец, туберкулезный сепсис, генерализованная БЦЖ-инфекция, развившаяся через 1–12 месяцев после иммунизации), в случаях инфицирования туберкулезом или наличия туберкулеза в анамнезе;

- оральная полиомиелитная живая вакцина (ОПВ) и адсорбированные дифтерийный и дифтерийно-столбнячный анатоксины (АДС, АД) абсолютных противопоказаний к вакцинации не имеют;

- адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) не вводится при прогрессирующих заболеваниях нервной системы – неконтролируемой эпилепсии, прогрессирующей энцефалопатии и др.;

- живые коревая (ЖКВ) и паротитная (ЖПВ) вакцины, комплексная вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи противопоказаны при анафилактических реакциях на аминогликозиды, белок яиц.

Профилактика поствакцинальных осложнений. Выделяют следующие группы риска развития поствакцинальных осложнений:

- поражение нервной системы (перинатальные повреждения, судороги различного происхождения, перенесенные нейроинфекции и др.);

- аллергически измененная реактивность;

- частые длительные заболевания;

- патологические реакции на предшествовавшие прививки. Принадлежность ребенка к той или иной группе регистрируется в ф. № 63/у и № 112/у.

Дети групп риска нуждаются в проведении дополнительного обследования перед прививкой, составлении индивидуального графика иммунизации, медикаментозной профилактики нежелательных реакций, применении менее реактогенных прививочных препаратов.

Необходим внимательный учет противопоказаний к применению вакцин, строгое соблюдение правил вакцинации и хранения прививочных препаратов, охранительный и гигиенический режим после прививок. Следует обратить внимание на предупреждение инфекционных заболеваний, физических и психических травм, питание ребенка в поствакцинальном периоде.

Степень риска развития поствакцинальных осложнений неодинакова для различных вакцин. Наименее реактогенными прививочными препаратами являются вакцины против вирусного гепатита, туберкулеза, полиомиелита. В ряде случаев ребенку проводится щадящая иммунизация, например вакцинами ИПВ, БЦЖ-М, АаКДС, анатоксином АДС-М.

Детям, у которых в анамнезе были судороги или выраженное поражение нервной системы, индивидуальный график включает вакцину АаКДС или АДС-М-анатоксин. Показана профилактическая противосудорожная терапия за несколько дней до вакцинации и после нее. При введении коревой и паротитной вакцин – с первого дня иммунизации в течение двух недель. В случае лихорадочных судорог в анамнезе для их предупреждения перед вакцинацией назначаются жаропонижающие и противосудорожные средства.

Правильно организованное питание особенно важно для детей, страдающих пищевой аллергией. Они не должны получать в период вакцинации те продукты, на которые ранее были аллергические реакции. В это время лучше не вводить и новые виды пищи. В случае выраженных аллергических проявлений вакцинацию проводят раздельно от прививок против других инфекций, вводят наименее реактогенные прививочные препараты и вакцинируют ребенка во время частичной или полной ремиссии. Индивидуальный календарь прививок составляется с учетом сезона года. За несколько дней до вакцинации и в течение недели после нее назначаются антигистаминные препараты. При прививке против дифтерии и столбняка, кори за 20–30 мин до вакцинации вводят парентерально антигистаминный препарат.

Часто болеющим детям проводят вакцинацию по прививочному календарю, сохраняя по возможности последовательность введения прививочных препаратов. Выявленные очаги хронической инфекции предварительно санируют. Для повышения неспецифической резистентности детям назначают поливитамины, после прививки с целью профилактики респираторной инфекции – лейкоцитарный интерферон. Детей с хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей дополнительно вакцинируют против гриппа, Хибинфекции, пневмококковой инфекции. Главное условие – выбрать оптимальное время для вакцинации и препарат, чтобы прививка была безопасна и эффективна.

Безопасность иммунизации. Одним из критериев качества вакцинопрофилактики является безопасность иммунизации пациента, медицинского работника, осуществляющего иммунизацию населения, контактирующего с отходами, образующимися при проведении прививок.

Показатель безопасности иммунизации включает:

- применение эффективных и безопасных иммунобиологических лекарственных средств (ИЛС);

- использование качественного медицинского инструментария;

- качественную организацию вакцинопрофилактики как мероприятия;

- квалифицированное выполнение медработниками своих обязанностей по ее проведению.

Статьи по теме

- Медико-психологические особенности работы медсестры с инфекционными больными

- ВИЧ-инфекция

- Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи

- Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи

- Особенности вирусных гепатитов у детей

- Общие принципы лечения острых кишечных инфекций

- Шигеллез

- Эшерихиозы

- Кишечные инфекции

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)